Книга: Вокруг Парижа с Борисом Носиком. Том 1

Булонь – Бийанкур

Булонь – Бийанкур

Бийанкур – автомобильная столица Паломники из Булони • Вилла Юсупова • Третья жена Ходасевича • Вилла на Сосновой аллее • Мой друг Андрей

За последнее столетие минувшего второго тысячелетия нашей эры в жизни двух соединивших свои названия пригородных деревень юго-западного парижского пригорода – деревень Булонь и Бийанкур – произошло столько событий, что не знаешь, с чего начинать рассказ. Люди деловые, не отнимая рук от руля автомобиля и нетерпеливо гипнотизируя красный глаз светофора, заявляют, что начинать надо с самого рубежа века (а именно с 1898 года), когда молоденький инженер Луи Рено и его брат Марсель соорудили в садике здешнего родительского дома первый автомобиль «Рено» с ничтожной мощностью в три четверти лошадиной силы (кобыле на смех), но зато «с прямой передачей», что было по тем временам большим нововведением. Мало-помалу Бийанкур стал столицей автомобильной империи «Рено»…

Люди, озабоченные русской историей, спешат прибавить, что этот факт, в соединении с катастрофой, постигшей нашу бедную родину в 1917 году, способствовал наплыву русского трудового населения в Бийанкур, что попутно помогло вписать это скромное имя в историю литературы, ибо не только Верлен тут живал, но и Ходасевич, и Борис Зайцев, и прославившаяся среди французских модников «Нина Бербероф» здесь жила…

И все же, верные нашему принципу обращаться сперва к истоку, к яйцу, к зародышу, мы и в рассказе об этом безмерно разросшемся ныне Булонь-Бийанкуре (сто тысяч населения – это, по французским меркам, немалый город) начнем с XII века и с деревушки-хутора Меню (от латинского Мансионилес, что означает – домишки), которой король Людовик VI Толстый в 1134 году со всей торжественностью присвоил название Менюль-ле-Сен-Клу, приписав и здешний лес, и луга, и виноградники к монмартрскому аббатству. В память о паломничестве здешних поселян к знаменитому образу Святой Девы в Булонь-сюр-Мер король Филипп Красивый соорудил здесь в 1308 году часовню во имя Божией Матери. Различные события французской истории способствовали прокладке в этих местах новых дорог к Версалю, ну а в 1925 году здешняя мэрия вместо Булони-на-Сене учредила более внушительное поселение: Булонь-Бийанкур.

В 1898 году Луи Рено построил здесь свой первый автозавод, Блерио, Фарман и Вуазен присоединили к нему авиастроительное предприятие, а в 1928 году ко всему этому прибавилась еще и Булонская киностудия.

О притоке рабочей силы для здешнего автозавода позаботилась большевистская революция, разогнавшая своих граждан по свету и создавшая обездоленный русский «эмигрантский народ». К заводским станкам в Бийанкуре встали офицеры и солдаты былой Российской армии, учителя былой русской школы, чиновники, служащие, торговцы и все прочие, кто больше в России не мог выжить и кто ей оказался не нужен. Более аристократичная Булонь-сюр-Сен еще сохраняла в ту пору свой дачный облик, но Бийанкур заметно обрусел и опростился, и наряду с прочими сочинителями сообщала об этом поселившаяся в Бийанкуре начинающая журналистка Нина Берберова (позднее она перенесла эти свои газетные заметки в нашумевшую мемуарную книгу «Курсив мой»):

«В Булони был стадион, в Булони были скачки. В Бийанкуре был автомобильный завод «Рено», кладбище, река и грязные, бедные, запущенные кварталы…

В Бийанкуре была улица, где сплошь шли русские вывески, и весной, как на юге России, пахло сиренью, пылью и отбросами. Ночью (на Поперечной улице) шумел, галдел русский кабак…»

Или вот еще – из тех же очерков Берберовой:

«…Гудит заводской гудок. Двадцать пять тысяч рабочих текут через широкие железные ворота на площадь. Каждый четвертый – чин Белой армии, воинская выправка, исковерканные работой кисти рук… Люди семейные, смирные, налогоплательщики и читатели русских ежедневных газет, члены всевозможных русских военных организаций, хранящие… георгиевские кресты… Про них известно, что они а) не зачинщики в стачках; б) редко обращаются в заводскую больничную кассу, потому что у них – здоровье железное, видимо обретенное в результате тренировки в двух войнах… и в) исключительно смирны, когда дело касается закона и полиции: преступность среди них минимальна…»

В русскую эпоху Булонь-Бийанкура там разместились и некоторые из учреждений русской эмиграции. Так, в 1928 году в дом № 6 по бульвару Отёй переведен был единственный в Париже русский лицей-гимназия. Дом для лицея купила меценатка Лидия Павловна Детердинг (в первом браке Багратуни), жена известного английского нефтепромышленника. Она и раньше пеклась об этой первой русской гимназии (позднее носившей ее имя и просуществовавшей до 1960 года). Гимназия, сыгравшая большую роль в жизни молодого эмигрантского поколения, в 1931 году насчитывала 220 учеников. В том же здании разместился и Русский коммерческий институт, основанный Земгором. В 1949 году в здании гимназии была проведена посвященная 150-летию со дня рождения Пушкина вторая выставка «Пушкин и его эпоха», организованная знаменитым танцовщиком и коллекционером-пушкинистом Сергеем Лифарем.

В БИЙАНКУР ХОДЯТ ПОГЛЯДЕТЬ НА БЫЛУЮ СТОЛИЦУ «РЕНО». О РУССКИХ РАБОТЯГАХ И ПОЭТАХ ТУТ ДАВНО ПОЗАБЫЛИ.

Фото Б. Гесселя

В доме № 27 по улице Гутенберга в Булони с 1920 до 1931 го-да жил князь Феликс Феликсович Юсупов со своей супругой, княжной императорской крови Ириной Александровной. В одном из помещений вполне скромного княжеского дома, расписанном знаменитым художником Александром Яковлевым, Юсупов устраивал по субботам вечера и спектакли. Если в России Феликс Юсупов был известен своим невероятным богатством, высокими связями и несколько скандальной репутацией, то за границей прославился он главным образом как убийца Распутина. Любопытно, что даже в новейшем перечне могил русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, продаваемом в кладбищенской конторке, против фамилии Юсупов можно найти невероятную по своему тону формулировку: «освободил Россию от Распутина». Сам Юсупов рассказывал в своих (не внушающих, впрочем, большого доверия) мемуарах:

«Что сказать о хозяйке дома, которая в разгаре многолюдного обеда не может удержаться от следующего восклицания: «Юсупов войдет в историю благодаря своему ангельскому лику и своим окровавленным рукам».

На самом деле эта кровавая история (нисколько, похоже, не смущавшая Юсупова) сыграла ему в годы эмиграции добрую службу. Стоило какой-нибудь киностудии или издательству затронуть в своих произведениях историю экзотического друга императорской семьи Распутина и его гибели, как адвокаты Юсупова затевали против дерзновенных новый судебный процесс, жалуясь на искажение фактов, наносящее моральный ущерб убийце-князю и молчаливой красавице княгине. Один из таких процессов был выигран Юсуповым и принес ему крупный куш. Князь славился также как человек тонкого вкуса, и его нередко привлекали для консультаций в области оформления домов моды, магазинов, спектаклей, фильмов. Одно время супруги Юсуповы держали и собственный дом моды в Париже.

Вернемся, впрочем, к кругам менее аристократичным и соответственно жительствовавшим в более дешевой части поселка – в Бийанкуре. Именно там снимали квартиру Нина Берберова и ее муж Ходасевич.

Таким парижским чердаком и стала для Ходасевича на долгие годы квартирка в Бийанкуре с ее уличным шумом, духотой и не слишком мелодичным пением водопроводных труб.

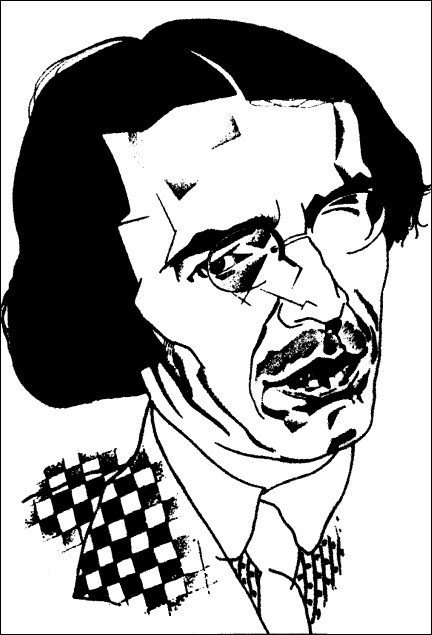

Владимир Набоков называл Ходасевича величайшим русским поэтом XX века, литературным потомком Пушкина по тютчевской линии. Того же мнения, как ни парадоксально покажется такое сближение, придерживался Горький, назвавший в 1923 году Ходасевича «лучшим поэтом современной России».

Владислав Фелицианович Ходасевич родился в 1886 году в Москве. В 1920 году Ходасевич вместе со своей верной и заботливой второй женой Анной Ивановной и пасынком переехал в Петербург, где Горький помог ему получить две комнатки в Доме искусств (на углу Мойки и Невского). Ходасевич много пишет в это время, переживает творческий подъем и настоящий взлет своей популярности. Но вот 31 декабря 1921 года на встрече Нового года в Доме литераторов 34-летний Ходасевич оказался за одним столом с 20-летней Ниной Берберовой, начинающей поэтессой, которая только что перебралась с родителями в Петербург из армянского пригорода Ростова-на-Дону, из Нахичевани-Донской, где едва закончившая гимназию Нина пережила и то, что она называет в мемуарах «периодом распутства» (начала «шляться»), и первую свою большую любовь, может, самую большую любовь жизни – любовь к прелестной армянской девушке, к Виржинчик. Но тут, на новогодней вечеринке, начинается новая любовь – впрочем, как мне сдается, не любовь Нины, а любовь к ней Ходасевича, им тогда же и описанная:

Карты – это еще полбеды. Ходасевич с юности был неисправимый картежник, даже хотел написать теоретическую статью о связи карт и поэзии. Но вот новая буря любви… С одной стороны, она приносит бесценное вдохновение.

Но с другой стороны… Есть ведь самоотверженная, любящая жена Анна Ивановна, которая в эту программу не вписывается… В феврале 1922 года Ходасевич пишет жене письмо, которое начинает цитатой из Афанасия Фета:

«Офелия гибла и пела» – кто не гибнет, тот не поет. Прямо скажу: я пою и гибну. И ты, и никто уже не вернет меня. Я зову с собой – погибать. Бедную девочку Берберову я не погублю, потому что мне жаль ее. Я только обещал ей показать дорожку, на которой гибнут. Но, доведя до дорожки, дам ей бутерброд на обратный путь, а по дорожке дальше пойду один. Она-то просится на дорожку, этого им всегда хочется, человечкам. А потом не выдерживают».

Ходасевич храбрится, да ему и неловко, но суть ясна… Девочка хочет стать поэтессой, литератором, хочет, чтобы ее вывели на дорожку. Ей нужен помощник, защитник, учитель, поводырь. К тому же, судя по ее мемуарам, соблазняет ее и Запад, где пока что живут нормально… По-человечески ее можно понять, хотя в мемуарной книге своей она зачем-то намекает при этом, что уехала против своей воли. Но знаменитая ее книга, увы, не искренна и не правдива.

В 1922 году Ходасевич оформил на себя и «свою секретаршу» Берберову командировку «для поправки здоровья» и уехал из России навсегда. Первой остановкой был Берлин, эта «мачеха русских городов». В Берлине супруги были недолго: они жили возле Горького в Саарове, потом в Праге, в Венеции, в Париже (на бульваре Распай) и довольно долго – в Сорренто, опять же «под крылышком» у Горького: ведь главное на Западе даже не кусок хлеба, который никогда не был особенно дорог, не скромный пиджак, не галстук, главное – крыша над головой, которая всегда недешева. Ну а живший щедро, по-помещичьи Горький размещал у себя множество гостей и нахлебников еще и в Петрограде. До самого апреля 1925 года Ходасевич жил при Горьком. Официально он еще находился в командировке, только что-то не возвращался в Россию (почти как и сам Горький, который все время обещал вернуться), но мало-помалу положение Ходасевича становится двусмысленным. С 1925 года Ходасевич окончательно становится эмигрантом. На его несчастье, следует и разрыв с Горьким…

ТАКИМ ПРЕДСТАЛ МОЛОДОЙ ХОДАСЕВИЧ ПОД ПЕРОМ «МИРИСКУСНИКА» АННЕНКОВА

Фото Б. Гесселя

Ходасевич с Ниной переезжают в Париж: кончаются путешествия и каникулы… Сперва скромный, многим небогатым русским изгнанникам знакомый «Притти отель» на улице Амели, потом парижские пригороды – Медон, Шавиль, Бийанкур… В 1926 году Милюков отказывает Ходасевичу – не «от дома» (это бы куда ни шло) – от сотрудничества в своей газете, в «Последних новостях», в лучшей газете эмиграции. Ходасевич был вынужден до конца своих дней работать в худшей из двух главных эмигрантских газет – в «Возрождении».

Настоящая эмигрантская и настоящая семейная жизнь Ходасевича и Берберовой начинается с парижских пригородов и с поисков заработка (у эмигрантского литератора всегда нищенски скудного). Конечно, жизнь молодой, здоровой, тщеславной и полной любопытства Нины Берберовой была более активной и веселой, чем у ее загнанного даже не на парижский, а на пригородный чердак мужа. Нина сотрудничает в милюковских «Последних новостях», печатает там на машинке, а иногда и печатает свои писания. Стихи ее не имеют особого успеха («лет через 15, может, начнешь писать», – говорил ей Ходасевич), но зато сама хорошенькая журналистка имеет успех. Со временем и журналистика у нее становится лучше. Появляется в газете ее серия бытовых очерков из жизни рабочего предместья Бийанкур, где они обитали на улице Четырех Дымоходов.

Между тем Ходасевич впадает в панику, плохо спит по ночам, все его тревожит, вдобавок его мучают фурункулы, экземы… Семейной идиллии это все не способствует.

В 1932 году, после семи лет разнообразных парижских «дружб», Нина Берберова окончательно уходит от Ходасевича к Николаю Васильевичу Макееву.

К счастью, Ходасевич не долго оставался один. Молодая одинокая женщина Оля Марголина выходит за него замуж и разделяет тяготы его жизни.

14 июня 1939 года Ходасевич умер. Через два дня его отпел католический священник православного обряда на улице Франсуа-Жерар, и поэт был похоронен на кладбище своего унылого пригорода Булонь-Бийанкур.

Ходасевич – не единственный талантливый русский, похороненный на бийанкурском кладбище. Там же покоится известный философ и писатель Лев Шестов (Шварцман). Там же – могила прекрасного скульптора Акопа Гюрджана, который родился в Нагорном Карабахе, в «грозном городе Шуша», учился на медицинском факультете в МГУ, потом в мастерской Паоло Трубецкого, затем в Монпелье. Вернувшись в Москву в 1915 году, он создал бюсты Скрябина, Рахманинова, Шаляпина, Бетховена, Толстого (этот бюст стоит на площади Льва Толстого в Париже). В 1921 году Гюрджан уехал во Францию, трудился, путешествовал, а умер в 1948 году в Булонь-Бийанкуре.

На том же кладбище упокоились еще два русских скульптора. Первый из них, Натан Именитов, родом из Латвии, обосновался в Париже еще в 1904 году, а выставлялся в Петербурге в 1909-м, в салоне Сергея Маковского. Умер он в Булонь-Бийанкуре в 1965 году, на 82-м году жизни. Другой – Леонид Инглези, из обрусевших греков, был губернским секретарем и гласным думы в Николаеве, с 1928 года (долгих 30 лет) он работал на парижском бульваре Араго (дом № 65) в мастерской мозаичиста Бориса Анрепа (в которого так пылко была влюблена Анна Ахматова). Последние 12 лет Инглези доживал в Русском старческом доме Земгора и умер в Булонь-Бийанкуре. Неподалеку упокоился русский живописец и график, уроженец Воронежа Павел Дмитриевич Шмаров. В Булонь-Бийанкуре он поселился только после войны, а до того выставлялся по всему свету, был награжден призами и медалями на международных выставках. Писал портреты и пейзажи. Его картину «Монмартр» купила вдовствующая императрица Мария Федоровна, та самая, у которой большевики перебили чуть не все потомство…

Вообще, как вы заметили, Булонь-Бийанкур густо населяли художники и скульпторы. Эту моду на Булонь среди людей искусства завел, кажется, еще эльзасец Бартольди, тот самый, что прославился своей статуей Свободы, установленной у входа в нью-йоркскую гавань. Даже те, кого не волнует скульптурное искусство, со статуей этой знакомы по бесчисленным карикатурам в антиамериканской прессе. Вслед за Бартольди в Булонь-Бийанкуре стали селиться и другие скульпторы – Жаннио, Пуассон, Ландовский, Липшиц, Мещанинов. Они известны во всем мире, но работы этих всемирно известных авторов можно найти и в местном музее. Полю Ландовскому (он умер в 1961 году 76 лет от роду) даже посвящен здесь особый музей (на улице Макса Блонда в Булони). Ландовский был всемирно знаменит между войнами: его святая Женевьева украшает мост в Париже, даже в нанкинском музее есть его работа, а изваянная им фигура Христа возвышается над Рио-де-Жанейро.

В Булони есть виллы знаменитых архитекторов, вроде Малле-Стивенса и Корбюзье, среди которых меня больше всего волнует вилла на Сосновой аллее (дом № 9), построенная знаменитым Корбюзье для его друга, русского скульптора, уроженца Литвы (а некогда – Гродненской губернии) Якоба Хаима Липшица (в Париже его звали Жак Липшиц). Липшиц учился в Вильно, сбежал в Париж восемнадцати лет от роду, дружил с Модильяни, Сутиным, Кислингом, увлекался, как все, африканским искусством и кубистами, стал выставляться в Париже 22 лет от роду, а к своим 82 годам был всемирно известным скульптором, лауреатом, кавалером орденов, богачом и умер на острове Капри. Тут самое время уточнить, что на булонскую виллу Липшица, построенную Корбюзье, я ездил в гости, не к скульптору-лауреату Липшицу, который давно на ней уже не жил, а к его бывшему пасынку и моему приятелю, человеку невероятной судьбы Андрею Шимкевичу. Может, это именно Андрей, а не изнеженный хитрец Феликс Юсупов и был самый славный человек в Булони…

Андрей был выходцем из знаменитой петербургской семьи. Фамилию его дяди, известного ученого-биолога, найдешь даже в кратких советских энциклопедиях (он, кстати, давал некогда уроки биологии юной матушке писателя Владимира Набокова – тесен былой Петербург). Отец Андрея, молодой Шимкевич, был, как все тогдашние недоучки, бунтарь, революционер, писатель, попал в Париж в эмиграцию (в пору первой русской революции), влюбился в красивую поэтессу-эмигрантку и женился на ней. Тут-то и родился Андрей. Потом супруги разошлись, а в России грянула новая, долгожданная, накликанная интеллигенцией революция, а за ней большевистский путч. Отец Андрея ринулся на родину – завершать дело революции, а красавица поэтесса вышла замуж за ставшего уже знаменитым молодого скульптора Липшица, в семье которого и рос Андрюша. Подросши, он стал неуемным, неукротимым (как все подростки, переживающие, можно сказать, новое свое появление на свет). В таком возрасте и с родным-то отцом не договориться, а тут еще какой-то отчим… Вот в России, где все поставили, говорят, с ног на голову, там интересно. К тому же там родной отец, видный военачальник. Надо бежать в Россию… И Андрей уехал к отцу. Отцу, конечно, было не до воспитания подростка: он день и ночь пропадал над картами в штабе, где обсуждали захват власти на всей планете. А Андрюша оказался на московской улице, дружил с беспризорниками, ночевал в теплых асфальтовых котлах. Учился у новых уличных друзей чему придется и уже лет пятнадцати попал в тюрьму – угодил в шестеренки еще только созидаемой гигантской пенитенциарной машины. Подросток он был лихой и крепкий, сбежал из тюрьмы, снова попался и снова сбежал. Снова поймали… И вернулся Андрей Шимкевич обживать бараки и нары ГУЛАГа – на долгих 27 лет. А потом Гуталинщик дал дуба, и была амнистия тем ни в чем не повинным, кто еще выжил. Андрей выжил – он был чуть не с детства лагерным человеком. А когда он вышел на волю, оказалось, что матушка его еще жива, живет на краю Булонского леса в доме, который Корбюзье построил для ее второго, давно уехавшего в Америку мужа. Первого-то большевики к тому времени поставили к стенке за все его «ревзаслуги». Стала Андреева матушка теребить французское правительство, а оно теребило советское. И чудо свершилось – отпустили Андрея к матери, на волю, в родную Францию, от которой так давно он отвык. Привыкать было, пожалуй, поздно – ни жены, ни профессии он уже не завел, а все-таки выжил, выживать его научил лагерь…

МОЛОДОЙ ГЕНИЙ ЛИПШИЦ ВСЮДУ ХОДИЛ С ЛЮБИМОЙ СОБАКОЙ

Приехав во Францию, я навестил его на Сосновой аллее в Булони, где и запертая мастерская, и самый дом пропахли его любимыми кошками. В доме Корбюзье и жил со своими кошками бедный зэк, оставивший больше полжизни в лагерях. Выражался он красочно, одними русскими матюжками, притом с неистребимым французским акцентом. Да хоть бы и без матюков, все равно на сытых аллеях Булони никто никогда бы не понял, о чем он толкует, какой еще такой лагерь…

Андрея нет больше, а вилла стоит: Сосновая аллея (l’All?e de Pins), дом № 9, угол улицы Искусств (la rue des Arts). Тут даже не один особняк, построенный Корбюзье для друзей-скульпторов, а два: один для Жака Липшица, а другой – для Оскара Мещанинова. Дома эти и в путеводителях обозначены, сюда ходят любители современной архитектуры, интересуются творчеством Корбюзье. Тут им раздолье, в этом булонском квартале Парка Принцев (Le quartier du Parc des Princes): на улице Нэнжессер-э-Коли (Nungesser-et-Coli) тот же Корбюзье построил дом № 24, а на улице Данфер-Рошро – дом № 6 (знаменитый дом Кука). Конечно, те же любители будут искать тут и дома, построенные архитекторами Малле-Стивенсом, Фидлером, Гильго, Хиляром, Перре, Фор-Дюжариком, Куррежем, Борнэ, Фишером, Пату… А самый этот квартал между Булонским лесом и авеню Королевы (l’Avenue de la Reine) задумал для чистой публики еще сам преобразователь Парижа барон Осман.

В том же шикарном квартале Парка Принцев на улице Саломона Рейнаха поклонники Наполеона обнаружат библиотеку-музей Поля Мармоттана. Чего там только нет, в этой галерее! Главное, там есть все, что имеет непосредственное отношение к прославленному императору.

Музеями эти места вообще не бедны. В квартале Меню (Menus) на набережной Четвертого Сентября (дом № 10) разместился музей-сад Альбера Кана. Этот богатый меценат, друг Родена и Анри Бергсона, оставил в дар городу не только свои дом и сад, но и свою богатейшую фотокиноколлекцию, истинный «архив планеты».

О музее Поля Ландовского я уже упоминал выше, но не говорил еще ни о здешней церкви Нотр-Дам-де-Меню (основанной в начале XIV века), ни о замковом парке, ни о замке Бушийо, ни о доме Марии Валевской, ни об острове Сеген, ни о муниципальном музее, ни о Булонском лесе… Богат славный мир городка Булонь-Бийанкур, в который то ли судьба, то ли просто женщина, то ли обе загнали на унылый чердак замечательного русского поэта…

Не имея надежды описать не только всех славных французов, но даже и всех славных русских, чья жизнь была связана с этим мало кому известным за пределами Франции парижским предместьем, не могу не рассказать хоть кратенько об одной совершенно замечательной русской женщине, жившей на малоприглядной главной улице былого Бийанкура. Звали ее Софья Алексеевна Волконская, княгиня Волконская, еще точнее – светлейшая княгиня Волконская… В ту пору, когда в разных углах ее обширной бийанкурской квартиры жили ее и мужа родственники, ее молодые племянники-студенты (ныне разбросанные по свету, но помнящие и эту безалаберную квартиру и ее блистательную хозяйку), – в те годы Софья Алексеевна зарабатывала на жизнь за баранкой. Она была шофером ночного парижского такси, хотя в той, другой жизни…

По рождению она была Бобринская, графиня Бобринская. Бобринские ведут свой род от самой императрицы Екатерины II и красавца Григория Орлова, а уж юная-то Софи Бобринская женскую судьбу и вовсе выбрала себе необычную – окончила Женский медицинский институт, стала хирургом, а в Гатчинской летной школе сдала экзамены и получила диплом пилота. Замуж она вышла за князя Долгорукого, родила дочку, которую назвали по матери Софьей, Софкой, но брак не очень клеился, а тут еще – Первая мировая война. Молодой врач княгиня Долгорукая чуть не с первых дней войны – среди крови, криков боли, страданий – в госпиталях Красного Креста, на передовой. Сперва на западе – в Варшаве, Лодзи, Равке… Потом оказалась в Персии, при корпусе генерала Баратова. Там война еще дольше тянулась, чем всюду. В 1923 году в Берлине вышла мемуарная книжка «Персидский фронт», написанная А. Емельяновым, возглавлявшим в тех краях фронтовую медицину. Вот из нее страничка:

«…В холерном отделении в круглом сводчатом зале пришлось больных класть на циновках на каменный пол… Холерных человек шестьдесят. В «бараке» доктор – кн. Долгорукая. Слушает пульс, дает лекарства, поправляет подушки, переворачивает больного. Все сама. Молодая, лет двадцати пяти. Уже несколько ночей она не спит, и странным кажется бледно-зеленый цвет ее лица… от усталости, или это такое освещение в полутемном сводчатом зале старинного здания? Она – в белом халате, со сжатыми губами и карими с лихорадочным блеском глазами… Мать, доктор, авиатор, георгиевский кавалер трех степеней – она уехала с нашего фронта полным кавалером. Бесстрашная в боевой обстановке, она презирала опасность и в заразном бараке. Она очень любила жизнь и была фаталисткой. На фронте она рисковала ею очень часто – жизнью молодой, интересной и материально сверх меры обеспеченной. Нет, это не только любовь к приключениям! Это уже любовь к долгу, к посту своему, к ближним!»

…Вот такая женщина, небрежно отведя локтем пьяного кабацкого завсегдатая и даже не обернувшись на полуфранцузское бормотание сутенера, выходит из ночного шоферского кафе в свежесть парижской ночи, садится за руль. На лице ее омерзение, тоска, боль. Потом тень воспоминания ложится на лицо, его освещает чуть заметная мечтательная усмешка… О чем вспоминает светлейшая княгиня, героиня железного XX века, полный георгиевский кавалер? Нам с вами удастся узнать об этом, ибо кое-что из того, о чем она вспоминала (и о чем, конечно, писала), до нас дошло – стихи (напечатано было совсем немного стихов, которые высоко оценил эмигрантский «король поэтов» Георгий Иванов), ее проза: в 1934 году вышла в Париже ее книга «Горе побежденным», одна из самых удивительных книг эмигрантской мемуарной прозы – и прошла незамеченной (до того ль было бедолагам-русским в 1934-м?). В этой книге – фантастический эпизод этой воистину фантастической женской жизни. Время действия: 1918–1920. Крестный путь – Петроград, Лондон, Стокгольм, Хельсинки, Гатчина, Петроград, Москва, Таллин, Париж… Путешествие по краю пропасти, история любви и подвига, история победы любящей женщины в ее отчаянной борьбе за спасение любимого человека, лучезарной победы, которую здесь, ночью, возле паскудного парижского кафе и стоянки ночного такси так трудно отличить от поражения…

Думаю, что позднее, после войны, к прочим трудностям и унижениям, которые претерпела светлейшая княгиня, прибавилось еще одно. Дочь ее Софья Долгорукая (Софка) приехала к матери в Париж из Лондона погостить и после триумфального вступления нацистов в Париж была арестована как британская подданная. С большим трудом удалось ее вызволить из лагеря, и она вернулась в Англию. Этот эпизод (вписавшись в атмосферу послевоенного патриотического полевения русской эмиграции), возможно, завершил политическое воспитание молоденькой княжны Долгорукой: она стала боевитой коммунисткой и вышла замуж за английского работягу, взяв его незамысловатое имя Скипуид. Позднее княжна-коммунистка поведала о своих приключениях в книге «Софка» (написанной, понятное дело, по-английски), но на ее счастье, светлейшая княгиня уже не дожила до этого скромного дочернего литературно-издательского подвига: Софья Алексеевна умерла в 1951 году, и на смерть ее откликнулись в скромной послевоенной «тетради» журнала «Возрождение» поэт Георгий Иванов и генерал Лампе. «Из нашей жизни ушла замечательнейшая русская женщина, – писал Георгий Иванов, – необыкновенно одаренная и своеобразная. В любой стране ум, литературный талант, душевная исключительность и энергия покойной С.А. Волконской обратили бы на нее всеобщее внимание, поставили бы ее на заслуженную высоту. В любой «своей» стране. Но ведь она долго жила и умерла не в своей стране. И вот, вместо любви и признания, могила в чужой земле, тетрадь своеобразных, острых, блестящих стихотворений, из которых всего одно или два были где-то случайно напечатаны, изданная по-русски и по-английски интереснейшая и все-таки не пробившая стены читательского равнодушия и духовной глухоты книга, да еще ряд статей и литературных обозрений… тоже блестящих, умных и острых, как все, что выходило из-под пера Софьи Алексеевны.

…Грустная, типично эмигрантская судьба.

…Образ С.А. Волконской когда-нибудь послужит будущему, более счастливому, чем она, русскому писателю волнующей темой», – завершал некролог Георгий Иванов.