Книга: Литературные герои на улицах Петербурга. Дома, события, адреса персонажей из любимых произведений русских писателей

Петербург «Медного всадника»

Петербург «Медного всадника»

Эта одна из самых «петербургских» повестей Пушкина создавалась (как и «Пиковая дама») в имении Болдино, однако не в ту самую знаменитую Болдинскую осень, а тремя годами позже – в 1833 году, когда уже женатый поэт снова приехал по делам в Болдино. В семье подрастали двое детей: Маша и Саша. Пушкин снова был на государственной службе, работал в архивах и писал «Историю Пугачевского бунта». Из Болдина он писал Наталье Николаевне: «Ты спрашиваешь, как я живу и похорошел ли я? Во-первых, отпустил я себе бороду: ус да борода – молодцу похвала; выду на улицу, дядюшкой зовут. 2) Просыпаюсь в семь часов, пью кофей и лежу до трех часов. Недавно расписался, и уже написал пропасть. В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем да грешневой кашей. До девяти часов – читаю. Вот тебе мой день, и всё на одно лицо».

Но беспокойство о семье не оставляет его. «Милый друг мой, – пишет он жене, – я в Болдине со вчерашнего дня – думал здесь найти от тебя письма, и не нашел ни одного. Что с вами? здорова ли ты? здоровы ли дети? сердце замирает, как подумаешь. Подъезжая к Болдину, у меня были самые мрачные предчувствия, так что, не нашед о тебе никакого известия, я почти обрадовался – так боялся я недоброй вести. Нет, мой друг: плохо путешествовать женатому; то ли дело холостому! ни о чем не думаешь, ни о какой смерти не печалишься».

В тот раз вместе с «Медным всадником» написаны поэма «Анджело», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», уже упомянутая «Пиковая дама» и ряд стихотворений, а также он закончил «Историю Пугачева».

«Большое видится на расстоянии», – говорит нам пословица. Но расстояние еще и помогает обобщать, мифологизировать. И если в «Пиковой даме» карточная игра становится метафорой коварной в своей непредсказуемости жизни, то в «Медном всаднике» сам Петербург становится метафорой, только чего? Снова жизни, а вернее, неустанных попыток человека взять ее под контроль, попыток, заранее обреченных на поражение? Или власти, бросающей вызов хаосу и попутно перемалывающей своими жерновами судьбы маленьких людей? Каждый читатель, как водится, решает сам.

* * *

В «Медном всаднике» три главных героя. Первый – бедный чиновник Евгений («Мы будем нашего героя / Звать этим именем. Оно / Звучит приятно; с ним давно / Мое перо к тому же дружно»).

Мы знаем, что авторы «сентиментальных повестей» выбирали своими героями «бедных, но честных» крестьян, авторы «светских повестей» – развращенных и разочарованных аристократов, а если чиновник и появлялся на их страницах – то только как предмет сатиры. Пушкин, туманно намекнув на весьма знатное происхождение Евгения (недаром, в частности, он носит имя, в переводе в греческого означающее «благородный» в самом прямом значении этого слова – т. е. «происходящий из хорошего рода»), сделал своего героя, который вовсе не пытается пробиться в высший свет, а «Живет в Коломне, где-то служит, / Дичится знатных и не тужит. / Ни о почиющей родне, / Ни о забытой старине» романтичным, трогательно влюбленным, лелеющим чистые мечты о тихом семейном счастье с любимой девушкой и кучей детишек. Интересно, что в черновой редакции поэмы были и такие строки:

Знакомые мечты, не так ли?

И одновременно Евгений думает о том, что «должен был себе доставить и независимость, и честь», но добиться их он собирается «трудом», что никогда бы не пришло в голову Онегину.

Евгений, как уже было сказано выше, «живет в Коломне». Там же, кстати, жили не только знакомая нам уже семья из «Домика в Коломне», но и герой гоголевского «Портрета». А где живет Параша? Где-то на окраине города, «почти у самого залива». Скорее всего, на Васильевском острове, в районе Галерной гавани.

Вот как описывает этот район в своем очерке Иван Панаев (очерк написан в 1840 году), то есть со времен создания «Медного всадника» изменилось немногое): «Мы отправимся по Большому проспекту Васильевского острова. Васильевский остров – это особый город в городе, не похожий на остальной Петербург. Он весь в зелени, в садах и в бульварах, как Москва. Аристократическая часть Васильевского острова – это его великолепная набережная, и так называемая Первая линия – его Невский проспект. На одном конце его – Биржа с своим великолепным портиком и монументальными маяками; на другом – Галерная гавань с своими полусгнившими и покрытыми мохом и плесенью домишками; на одном конце – счастливцы, кушающие устрицы в биржевых лавках и запивающие их шампанским; на другом – люди, не имеющие, может быть, и насущного хлеба – контраст, к которому все мы, впрочем, пригляделись и который беспрестанно встречается в жизни не на одном Васильевском острове…

…Каким-то миром и спокойствием охватывает вас, когда вы углубитесь в линии Васильевского острова, подальше от Биржи и Первой линии. Глядя на эти небольшие, красивые и чистенькие деревянные домики с садами или на эти каменные дома, отделанные с английскою прочностию, тщательностию, красотою и комфортом, с медными дощечками на дверях, блестящими, как золото, – вы невольно полагаете, что в них обитают самый строгий порядок, самая благоразумная расчетливость; что здесь не бросают безумно денег, как у нас в Морской или на Невском; не живут на авось и не ставят последней копейки ребром, чтобы только пустить в глаза пыль своему ближнему. Эти дома и домики принадлежат по большей части иностранцам, – людям, помаленьку скопившим себе капиталы трудом, знающим цену деньгам

…Чем далее вы углубляетесь по Большому проспекту от Первой линии, тем все тише и спокойнее становится вокруг вас. Вы идете как будто большой аллеей сада, потому что домов не видать за кустами и деревьями. За 7-й линией появляются уже деревянные мостки вместо плитных тротуаров; экипажи все реже и реже; за 12-й линией вам попадаются только извозчичьи дрожки и то изредка. Здесь и пешеходов-то немного… Матрос в холстинном сюртуке, замазанном дегтем, идущий в Галерную гавань, молодой чиновник в форменном пальто с блестящими пуговицами, в фуражке с кокардою и красным околышем, очень довольный, по-видимому, этой полувоенной формой. Чиновник вдруг останавливается, пораженный, и провожает глазами очень стройную, очень хорошенькую и очень бедно одетую девушку, которая, не обращая внимания, спешит к художнику, которому служит натурщицей. Далее за Финляндскими казармами[15], вправо, огромное поле с лесом в глубине, из которого выглядывают главы церквей: это Смоленское кладбище. Деревянные мостки с каждым шагом вашим вперед становятся беспокойнее и опаснее; здесь они служат не удобством, а препятствием для пешехода: доски в иных местах вздуло и покоробило, в других они сгнили и провалились, обнаружив небольшую пропасть, покрытую грязною плесенью; к тому же у каждых ворот надо прыгать с этих патриархальных тротуаров и потом карабкаться на них, а у иных домов они поднялись больше, чем на аршин. Боясь переломить или вывихнуть себе ногу, вы сходите с них и продолжаете ваш путь по узенькой тропинке между заборами и палисадниками и этими допотопными тротуарами. Навстречу вам почти уж никто не попадается, а если и попадается какой-нибудь обитатель или обитательница Галерной гавани, то они посмотрят на вас с таким удивлением и недоумением, с каким смотрят только разве на выходцев с того света. Впереди вас и уж очень недалеко полосатое бревно шлагбаума, за шлагбаумом взморье и парус лодки, а вправо ряд лачуг, которые тянутся к Смоленскому кладбищу – это-то и есть Галерная гавань, начинающаяся на конце Смоленского поля, или, вернее, болота, и спускающаяся к мутно-серой воде взморья. Вот что-то похожее на улицу перед вами: вы поворачиваете в нее… Неужели в самом деле это улица? С двух сторон ряд небольших деревянных, полусгнивших, одноэтажных домиков, перед которыми торчат одни безобразные остовы, на которых некогда были устроены мостки; а между этими остовами страшная топь, черная грязь и лужи: действительно, это улица. Она то вздувается холмом, то снова спускается в яму. Эти холмы покрыты яркою зеленью, которую пощипывают две грязные и тощие козы. В черной топи против одного домика, почти по середине улицы, стоит невыкрашенная, почерневшая лодка, на которой, может быть, за несколько дней перед этим плавали ее хозяева по этой улице. Домики по большей части в три окна, много в пять; они выкрашены были некогда желтой и серой краской, следы которой еще видны доселе; крыши подернуты зеленым или желтым сухим мохом; у иных домиков вместо забора рогожи, прибитые к палкам, за которыми, когда рогожи распахнутся от ветра, выглянут две или три гряды капусты. Замечательно, что почти все эти домики заклеймены красными такого рода надписями: „Сей дом должен быть уничтожен в мае 1854 года“, а внизу иногда другая надпись: „Простоять может до 1860 года“, или „сей дом может простоять до 1850 года“, и, несмотря на это, он еще кое-как стоит до сей минуты, сильно, впрочем, покачнувшись набок. Эти надписи поражают человека, в первый раз зашедшего в Галерную гавань: тяжело становится, глядя на эту заклейменную нищету, на эту шаткую, ненадежную собственность с определенным сроком для существования. Но посмотрите повыше: еще страшнее этих клейм ярлыки почти под крышами, с надписью „7 Ноября 1824 года“. Между полусгнившими лачужками, у завалинок которых растут крапива и грибные наросты, попадаются нередко и новые домики, выкрашенные яркой краской, с бальзаминами и геранью на окнах и с кисейными занавесками, – аристократические домики, потому что везде есть аристократы, – даже и в Галерной гавани. В самой середине галерную слободу разделяет канал, через который перекинут большой деревянный мост. За мостом улица несколько пошире и потому посуше. Она сплошь поросла травой и в иных местах загромождена телегами, бревнами и досками и кучами хвороста и всякого сора. Эта главная улица, к которой сходятся другие улицы и переулки, выходит на болотистый луг, покрытый бесчисленными кочками, в конце которого видны, середи тощих и низких кустов, скирды сена, а у самого горизонта лес, примыкающий к лесу Смоленского кладбища… Людей в этой печальной слободе почти не видно: изредка перейдет через улицу от своего разваливающегося дома к мелочной лавочке старушонка в лохмотьях, держа в иссохшей и морщинистой руке молочник с отбитым носком, или услышав шум ваших шагов, высунется из окна девушка целый день не отнимающая головы от срочного шитья, и с любопытством и удивлением посмотрит на вас и задумается: откуда, как и для чего попал сюда незнакомый человек? Тишина на улице нарушается только криком гусей, размахивающих крыльями и вылетающих из канала на берег, и мычанием коровы, которая, остановись у ворот, глухо мычит, просясь домой и виляя своим хвостом от нетерпения. Канал, разделяющий гавань пополам, оканчивается большим прудом, берега которого поросли ивовыми кустами, а поверхность покрыта широкими круглыми листьями желтых болотных кувшинчиков. У моста, где канал довольно широк, стоит большая барка без мачт, набитая разным тряпьем и стружками, в которых очень усердно копаются старуха и девочка… Воздух в Галерной гавани пропитан болотистым, грибным запахом и гнилью. Самый бедный, отдаленный, грязный городок внутри России нельзя сравнить с этою несчастною слободою, которая еле держится на трясине болота. Глядя на эти домишки и улицы, не веришь, что это частичка великолепного Петербурга и что гранитная набережная Невы с ее огромными зданиями только в трех верстах отсюда».

А в поэме Пушкина читаем:

Похоже, не правда ли?

Эта часть Васильевского острова в самом деле находилась «почти у самого залива», и в дни наводнений ее заливало в первую очередь. Вот еще одна цитата из Панаева: «Вы, живущие в лучшей и возвышенной части Петербурга, окруженные всеми прихотями той утонченной цивилизации, которая с каждым днем развивает для вас неслыханные удобства и роскошь, мало заботитесь об этих фонарях и флагах на Адмиралтействе и только при звуке пушек спрашиваете с любопытством:

– Что это такое? отчего это пальба?

– Вода поднялась выше колец в каналах, – отвечают вам.

– А! – равнодушно восклицаете вы в ту минуту, когда несчастные обитатели Галерной гавани уже перебираются, дрожа от холода, при крике и визге детей, на свои чердаки…».

* * *

Второй герой – это, разумеется, «Он» (именно так, с прописной буквы, было написано это слово в первой строке рукописи «Медного всадника»: «На берегу пустынных волн, Стоял Он, дум великих полн») или «Тот» («того, / Кто неподвижно возвышался / Во мраке медною главой, / Того, чьей волей роковой / Под морем город основался»), «кумир с простертою рукою», «державец полумира», «грозный царь» – император Петр Первый, превращающийся позже в страшного Медного всадника.

Кстати, имя Петра очень редко звучит на станицах этой повести. Оно употреблено всего шесть раз: два раза – в видоизмененных названиях Петербурга («Петроград», «Петрополь»), дважды – как синоним (скандинавские барды, вероятно, сказали бы «кенинг») названия города («люблю тебя, Петра творенье», «красуйся, град Петров»), один раз – в названии площади («тогда, на площади Петровой» – так стали называть Сенатскую площадь после того, как на ней поставили памятник, но почему-то это название не прижилось у петербуржцев), один раз – в таком контексте:

Медный всадник

И ни разу так не назван Медный всадник. Это похоже на деревенские суеверия, когда дьявола не называют его собственным именем, а прибегают к эвфемизмам: «лукавый», «враг рода человеческого». Мы знаем, что Пушкин живо интересовался образом Петра, собирался создать «Историю Петра Великого», с большой симпатией и восхищением описывал его в поэме «Полтава» и незаконченном романе «Арап Петра Великого». Он писал в статье «О ничтожестве литературы русской»: «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, – при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы». Но Медный всадник – это не только Петр, это и «дух государственности», а с ним, как уже понял Пушкин, шутить опасно.

Памятник Петру I на Сенатской площади поставили по заказу Екатерины II, решившей таким образом обозначить свою связь с Россией и Петербургом, связь если не по крови, то по духу. Вероятно, именно это значение Екатерина вложила в надпись на постаменте памятника на одной стороне по латыни: «PETRO primo CATHARINA secunda MDCCLXXXII», а на другой – по-русски «ПЕТРУ первому ЕКАТЕРИНА вторая л?та 1782». Политические резоны Екатерины в XXI веке уже почти все забыли. Но не забыто имя, которое дал Пушкин новому украшению Петербурга. Хотя памятник отлили из бронзы, после выхода поэмы название «Медный всадник» навсегда приклеилось к нему.

Памятник выполнили скульптор Этьен Фальконе и его ученица Мари Анн Коло. Они создали не просто портретное изображение основателя Петербурга, а скульптуру-метафору, включившую в себя и неотшлифованный камень-постамент (найден на берегу Финского залива в Лахте), и извивающуюся змею под копытами коня, и туго натянутые поводья, и повелительно простертую руку Петра. Когда-то эти символы расшифровал еще Радищев в своем «Письме другу, живущему в Тобольске», теперь Пушкин увековечил метафору в черканных строках:

К этим строкам Пушкин делает примечание: «Смотри описание памятника в Мицкевиче». Речь идет о польском поэте, друге Пушкина Адаме Мицкевиче, и о его стихотворении «Памятник Петру Великому», герои которого – Пушкин и Мицкевич – гуляют по Сенатской и останавливаются у памятника.

В бумагах Пушкина найден сделанный им перевод части речи, которую Мицкевич вкладывал в его уста:

Завершается «речь» «пророчеством»:

Мицкевич делает из Пушкина тираноборца. Тираноборцем становится и Евгений. Правда, его бунт был краток и тих.

Но Пушкин в этой поэме вовсе не тираноборец. Он – наблюдатель. Наблюдатель сочувствующий и сострадательный, но не могущий спасти ни своего героя, ни его возлюбленную.

* * *

Легенда о «живущем своей жизнью» памятнике возникла еще до того, как Пушкин начал писать поэму. Возможно, она послужила одним из источников вдохновения. Рассказывали, что в 1812 году, когда Наполеон, взявший Москву, готовился выступить на Петербург и началось бегство из столицы, памятник хотели увезти в Новгород. Тогда некоему майору Батурину приснилось, что памятник сходит с пьедестала и скачет через весь город к Каменноостровскому дворцу, где в ту пору жил Александр I. Александр выходит ему навстречу из дворца, и Петр говорит ему: «Молодой человек, до чего ты довел мою Россию?! Но покуда я на месте, моему городу нечего опасаться!». Когда этот рассказ передали Александру, он признался, что видел этой ночью тот же сон, и отменил перевозку памятника.

* * *

И, наконец, третий герой – вышедшая из своих берегов Нева.

Повести предпослано краткое предисловие: «Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным В. Н. Берхом».

Мы уже знаем, что своевольный и жестокий нрав Невы, петербургские наводнения послужили темой для целого ряда произведений разной степени талантливости.

Реальные, а не книжные наводнения были нешуточным испытанием для Петербурга. Вот как описывала одно из самых разрушительных бедствий, случившееся 7 ноября 1824 года. Александра Осиповна Смирнова-Россет, бывшая в то время ученицей Екатерининского института благородных девиц: «Ночью поднялся сильный ветер и продолжался 12 часов. Утром мы по обыкновению были в 9 часов в классе. Швейцар вышел и объявил, что дрожки не пришли и учители не будут, потому что на всех улицах вода выступает. Через несколько минут вошла мадам Кремпина, очень озабоченная, и сказала: „Prenez vos cahiers et allez au dortoir»[16]. Наши солдаты жили в подвалах, и их начало заливать. Они перешли со своим добром и семействами в классы, где оставались три дня. А мы блаженствовали в дортуарах. Все обложили окна и смотрели, как прибывает вода; наша смирная Фонтанка была свинцового цвета и стремилась к Неве с необыкновенной быстротой, скоро исчезли берега. По воде неслись лошади, коровы, даже дрожки, кареты, кучера стояли с поднятыми руками, пронеслась будка с будошником.

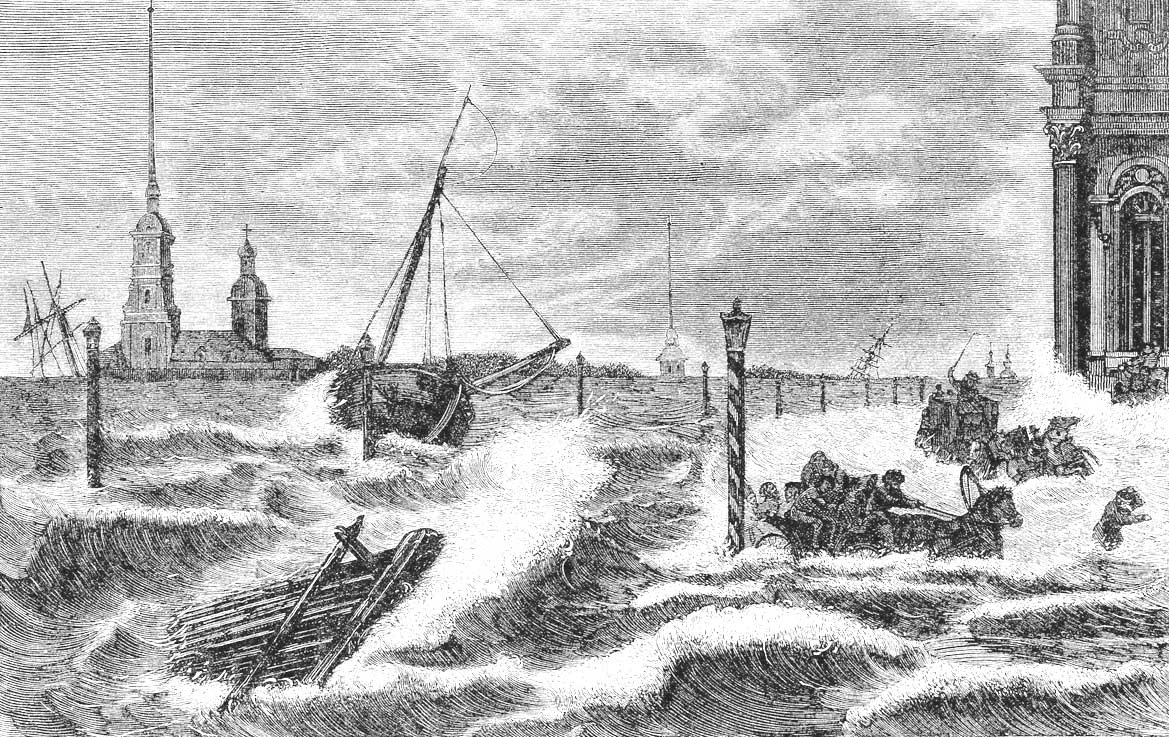

Наводнение в Петербурге в 1824 г. На Дворцовой площади. С рисунка того времени

Дело становилось серьезным, наконец кто-то закричал: „Ну, mesdames, что если вода дойдет до нашего среднего этажа!“ – „Что вы, что вы говорите, неужели вы думаете, что императрица не найдет способа нас вывезти!“ При Петре Великом было большое наводнение, и он дал приказ, чтобы все имели большие лодки или баржи. Император приказал, чтобы ему подали лодку, но адмирал Карцов не знал или забыл это приказание; наконец из Адмиралтейства привезли лодку, и государь со свитой отправился в ней, чтоб успокоить взволнованное народонаселение. Полкам велено было выступать за город к Трем рукам, за исключением тех, которые стояли за Литейной. По церквам сделались службы, молебны, и в 12 часов пополудни ветер начал утихать. Неизвестно, сколько людей погибло, но с той поры, благодаря Бога, еще не было подобного наводнения. Многие здания были повреждены, оказались трещины во многих домах, все хлебные магазины были залиты, и мы долго ели затхлый ржаной хлеб, пока из Москвы не подвезли свежий, который прорастал и дал ростки. Императрица, всегда готовая подать помощь, поместила в наш институт 20 девочек, поместила других в разные заведения; их называли наводниками… Почти все были дети бедных чиновников и мещан с Выборгской стороны и с Петербургской стороны».

Дом князя Лобанова-Ростовского

Здание Екатерининского института, где пережидала наводнение Смирнова-Россет, сохранилось до наших дней, его современный адрес – наб. р. Фонтанки, 36.

Пушкин в то время находился в ссылке в Михайловском, но, разумеется, слышал рассказы о наводнении от Александры Осиповны и других своих друзей. И в его стихах Нева становится живым существом, то страдающим, то гневным:

И потомок Петра Николай I в отчаянии произносит: «С Божией стихией Царям не совладеть».

Евгений находит себе пристанище на одном из львов, стоявших у дома князя Лобанова-Ростовского, между Исаакиевской и Сенатской площадями (Адмиралтейский пр., 12, Вознесенский пр., 1, или Исаакиевская пл., 2).

Именно отсюда он пытается разглядеть домик Параши и понять, что там происходит. И позже, пустившись в дальнее и опасное путешествие на лодке, а потом пешком, придя наконец на Васильевский остров («Пушкин, наверно, не подумал, сколько пришлось бежать бедному Евгению через Вас<ильевский> Остр<ов>. Там и на трамвае едешь – так соскучишься (!)», – писала Анна Ахматова) и не найдя дома возлюбленной, он сойдет с ума от горя и бросит свой вызов Медному всаднику.

* * *

Наводнение приносит домик Параши на некий «остров малый» в дельте Невы. Здесь находит его Евгений, здесь он умирает. Анна Андреевна Ахматова предположила, что это – остров Голодай и что именно там или на соседнем острове Гоноропуло были тайно похоронены казненные декабристы.

Острова эти находились в устье Малой Невы и Малой Невки, в начале длинной песчаной косы. Свое название остров Гоноропуло получил от фамилии землевладельцев, греков, братьев Гоноропуло, один из которых был адъютантом главного следователя по делу декабристов. По поводу названия острова Голодай существует несколько версий: то ли оно произошло от шведского слова «халауа», что значит «ива», то ли от английского «холи дэй» (святой день), или же от искаженной фамилии английского врача Томаса Голлидэя, который владел участком земли на острове. Еще одна легенда связывает это название с голодавшими крестьянами-строителями, жившими на острове в землянках и бараках в начале XVIII века.

В начале XX века острова Голодай и Гоноропуло, а также расположенные рядом острова Жадимирского и Кашеварова соединили, и компания с амбициозным названием «Новый Петербург» начала строительство доходных домов. После революции остров получил имя острова Декабристов, улицы назвали именами казненных, а в саду Декабристов установили памятник.

* * *

Петр, спускающийся со своего пьедестала, живо задел воображение петербуржцев. Особенно популярным этот сюжет стал в «Серебряном веке». Возможно, именно тогда родилась легенда о том, что змея на памятнике, изваянная Ф. Г. Гордеевым, – это изображение древнего змея, спящего под Сенатской площадью, и когда он проснется, наступит Конец Света. А сам памятник стали назвать «Всадником Апокалипсиса».

В стихотворении Валерия Брюсова «Три кумира» три памятника: Петру I, Николаю I и Александру III – выстаиваются в некую мистическую линию, пронзающую эпохи.

Даниил Андреев, сын известного русского писателя Леонида Андреева, автор мистического труда о мировой истории, озаглавленного «Роза мира», пишет, что Медный всадник является воплощением демона великодержавной государственности. В воображении Андреева памятник этот пронзает все слои мистической реальности Петербурга, конь под ним превращается то в змею, то в дракона, а в руке появляется то факел, то меч, то крест. «На площади Сената понятия переворачиваются: Петр мчится на коне, попирая змею; кругом – светлые колоннады ампира. Но, как и всякая икона, в которой встретились излучения изображенного с излучениями эмоционально созерцающих и благоговейных людских множеств, этот памятник тысячами нитей связан с тем, чей прах двести лет покоится в подземелии Петербургской крепости. А шельт[17] императора, облаченный теперь в демонизированный материальный покров, прикован тяжкой цепью своих деяний к изнанке своего собственного сооружения. Как движущаяся кариатида в цитадели Друккарга[18], этот гигант и доныне поддерживает то, что созидал: Российскую мировую державу. Да и он ли один? Могут сменяться Жругры[19], рушиться и снова строиться формы народоустройств, но великий реформатор останется одним из тех, кто поддерживает своей мощью Российское государство, пока оно существует на Земле».

Возможно, Даниил Андреев нашел вдохновение для создания этого образа в стихотворении Александра Блока, написанном в 1904 году:

А в стихотворении Маяковского «Последняя петербургская сказка» сошествие с пьедестала Медного всадника происходит очень буднично и заканчивается конфузом. Петр пытался заказать обед в ресторане, но был с позором изгнан:

И, кажется, только Осип Мандельштам вспомнил о бедном Евгении:

- Петербург: вы это знали? Личности, события, архитектура

- Музей истории Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова

- Исторические районы Петербурга от А до Я

- «Есть в России город Луга Петербургского округа…»

- География, территория и население Санкт-Петербурга

- Вокруг Петербурга. Заметки наблюдателя

- Глава 1 Чудотворные иконы в Петербурге

- Род Дервизов в Петербурге и в России

- Население Санкт-Петербурга

- «Нет Петербурга без „Донона!“»

- Новая Ладога – «сестра Петербурга»

- Самые известные храмы Санкт-Петербурга