Книга: Вокруг Парижа с Борисом Носиком. Том 2

Марли-король

Марли-король

Марли-ле-Руа Пор-Марли • Замок «Монте-Кристо» • Два Дюма и один Маке

Когда королю Людовику XIV становилось совсем уж тошно в вечном версальском многолюдстве, он удалялся (один, с дамами или с близкими друзьями) в Марли. Там, на высоком холме над излучиной Сены, король построил себе замок. Узкие улочки спускались к реке от замка, а рядом шумел кронами огромный парк Марли, в котором король охотился. Седьмым чудом света считалась в ту пору знаменитая «машина Марли», качавшая воду из Сены для парков Версаля и Марли. Это уже позднее туристы, переполняющие Париж, разнесли по свету славу и о «Конях Марли», скульптурных группах, перенесенных из Марли к въезду на Елисейские Поля со стороны площади Согласия…

Понятно, что великая слава Марли началась с Людовика Великого, но, строго говоря, Марли был известен людям еще и в доисторические времена. Не далее как в 1927 году археологи откопали на здешнем плато целую аллею дольменов. Понятное дело, что от тех времен не осталось письменных упоминаний, но уже в VII веке Марли и письменно был упомянут. К XVII веку здесь были владения Монморанси, которые перешли к Людовику XIV, устроившему здесь свое имение Солнечное Убежище (l’Hermitage du Soleil). Как сообщает Сен-Симон, еще и до того, как обосноваться в Версале, король начал искать уединения, и взгляд его упал на Марли: тихое место у воды, у леса, и звери, которых из Версаля разогнал шум новостройки, здесь еще водились в изобилии. Уже в 1679 году здесь стали строить под руководством Мансара королевскую обитель, причем не обычный корпус с двумя крыльями, а двенадцать малых особняков, глядевших в реку и окружавших, как звезды Зодиака, один большой – установленный на верхней террасе холма и символизировавший Солнце. Сам король занимал квадратный дом итальянского стиля с плоской крышей. Кубики малых домов соединялись зеленью. Всюду царили белый мрамор, коринфского ордера колонны и фрески Ле Брена (статуи из экономии тоже сотворили по большей части не настоящие, а нарисованные).

Король любил этот дворец, к концу жизни проводил в нем все больше и больше времени, гордо заявляя, что такой «дворец фей на всю Европу один». Он не жалел денег на содержание своего любимого дворца, и в год его смерти садом и парком в Марли занимались четыре сотни садовников (регент из них оставил по смерти короля шестерых). А погостить сюда король приглашал только членов семьи и самых близких друзей.

После смерти Людовика XIV этим Королевским Марли (Марли-Король, Marly-le-Roi) потомки сильно пренебрегали. Людовик XV подумывал, не разрушить ли ему все, да и Людовик XVI не часто сюда наведывался. Революционный Конвент постановил перетащить отсюда все статуи в сад Тюильри, а в 1799 году дворец был продан одному предпринимателю, который устроил тут прядильню, где занято было три с половиной сотни работяг. Блокада помешала расширению производства, так что новый владелец стал помаленечку рушить особняки, а участки распродавать спекулянтам. Ну а когда при Наполеоне имение перешло в казну, тут все одним разом и развалили.

Сам городок стал жить тихой дачной жизнью, и особенно любили эти места художники и писатели. Дачники побогаче построили здесь роскошные виллы, но Марли-ле-Руа чаще поминает ныне не богатых домовладельцев, а других, скажем, Сислея, который в этих местах написал 40 полотен, Боннара, Вламинка, Писсарро, Майоля, Андре Шенье, Александра Дюма, Андре Тёрье, актрису Рашель…

Ну а что же, кроме холма, и речной излучины, и луга, и зеленых дерев парка, кроме смутных следов и воспоминаний, уцелело еще в старинном Марли? Уцелела приходская церковь Сен-Вигора и Сент-Этьена, построенная Жюлем Ардуэн-Мансаром в 1688–1691 годах. В ней есть датированная 1630 годом копия «Снятия с креста» Риберы и складень из старой версальской часовни. Есть в здешней часовне крестильная купель, на которой в лике святой Франсуазы, скопированной с работы Миньяра, угадывают черты Франсуазы д’Обинье, то есть самой мадам де Ментенон.

Перед входом в открытый в начале 80-х годов XX века Музей-променад Марли-Лувесьен находится старинный водопой, а перед ним копии знаменитых скульптурных групп Кусту (XVIII век) «Кони Марли». Оригиналы их еще в революционном 1794 году перевезли в самое начало Елисейских Полей (а еще позднее – в Лувр, чтобы были целее, а на Елисейских Полях теперь тоже стоят копии). Музей-променад Марли-Лувесьен посвящен здешним временам славы и расцвета, то есть XVII и отчасти XVIII векам. Первое же строение на пути променада, охотничий домик Людовика XIV, построенный Жюлем Ардуэн-Мансаром, позволяет вспомнить, что все самые, казалось бы, непритязательные, уединенные и «скромные» строения заказывали в этих местах великим мастерам и украшали их дорогими, подлинными произведениями искусства, большинство из которых хранятся ныне в коллекциях величайших музеев мира…

ВОРОТА СТАРОГО ЗАМКА В МАРЛИ

Что до музея-променада на стыке Марли и Лувесьена, то один из его залов воспроизводит обстановку музыкального салона мадам дю Барри и мадам Виже-Лебрен. Последняя из названных дам прославилась и своими мемуарами, и написанными ею портретами Марии-Антуанетты и мадам дю Барри.

В музее можно познакомиться со знаменитой «машиной Марли», которой ныне уж нет, но которая исправно питала водой Сены и Марли, и Версаль, и другие места – с самого 1680-го вплоть до недалекого от нас 1965 года. Музей напоминает о тех, кого эта прогулка из Марли в Лувесьен вдохновила на всему миру известные произведения живописи. В музее есть библиотека, и еще здесь очень прилежно занимаются просвещением местных ребятишек. Так что если ребятишки сегодня растут здесь (по нашим былым московским меркам) вполне малообразованными (что в городе, что в деревне), то в этом нет вины музейных подвижников.

Дворец Людовика XIV высился на обсаженной тополями эспланаде, там, где пересекаются две главные оси парка. Отсюда открывается к северу великолепный вид на долину Сены, на Сен-Жермен и на равнину – до самых высот Кормея. На юге холм вздымает покрытые лесом склоны, разрезанные посередке Зеленым ковром. Здесь был когда-то «большой каскад», и он был расчищен от завалов в пору реставрации парка. Сейчас здесь возрожден бассейн Большого Зеркала, украшенный двумя скульптурными группами Кусту. Правда, струи знаменитых фонтанов бьют здесь лишь раз в месяц, по воскресеньям в половине пятого, – поди подгадай…

А в центре эспланады – план и следы того, что было королевской резиденцией, – истинное царство теней…

И здешние музеи, и здешние тропинки, и здешние следы великого прошлого заслуживают неспешной прогулки, которая в памяти любителя живописи оживит многие знакомые пейзажи.

И, конечно, заслуживают неторопливой прогулки все окрестности Королевского Марли. Начать ее можно с обнесенного стеной одиннадцатикилометрового леса Марли с его купами дубов, берез и каштанов, с удивительных видов, которые открываются от Бельведера де Марей, от креста Святого Михаила, от Валь-де-Крюи.

В каких-нибудь двух километрах к северу от Марли-ле-Руа, на левом берегу Сены, у подножия обрывистого холма лежит городок Пор-Марли (Port-Marly), который гордится и своей конца XVIII века приходской церковью Святого Людовика, и довольно поздним, но сохранившим немало произведений искусства Львиным замком (le ch?teau des Lyons), где разместилась местная власть (поссовет), и, конечно, уникальным строением, которое стоит в самом начале авеню Президента Кеннеди и называется «Замок «Монте-Кристо». Чтоб вы не гадали понапрасну, замок ли вдохновил известное произведение Александра Дюма-отца, или все было наоборот, уточним, что, хотя замок был наречен так в честь романа, все же вдохновляло автора в первую очередь желание зарабатывать как можно больше и тратить деньги таким вот нелепым способом (то есть в конечном итоге все же, скорее, замок). Так или иначе, история постройки замка, и замок, и сам застройщик, и разместившийся ныне в замке музей заслуживают особого, неторопливого рассказа. Ибо сам Дюма остался в памяти французов персонажем не менее «грандиозным», чем, скажем, его Портос или его д’Артаньян.

Рождение замысла этой уникальной постройки легенда приписывает объявшему якобы Дюма Великого (так здесь называют Дюма-отца его биографы) в 1844 году желанию «поработать в тиши и одиночестве». В поисках одиночества Дюма-отец, прихватив сына, отправился не на какой-то живописный сельский постоялый двор, каких сотни на Французском Острове, а в самый что ни на есть королевский Сен-Жермен-ан-Лэ, где он поселился в роскошном отеле, размещавшемся в подлинном дворце Генриха IV. Хозяин отеля, понимая, сколь существенно присутствие «самого Дюма» может повысить акции нового отеля, предоставил «любителю уединения» прилегающую к отелю «Виллу Медичи» и, без сомнения, поспешил сообщить клиентам, кто? у него там живет. Так что уединение протекало на приятном фоне суеты, славы и обожания. Однако что же все-таки погнало «почетного гражданина кулис» и более или менее «непостоянного обожателя очаровательных актрис» в места, удаленные от кулис? А погнала срочная работа. Историки литературы сообщают, что тогда, в начале 1844 года, Дюма работал сразу над двумя великими романами – «Тремя мушкетерами» и «Графом Монте-Кристо». Слово «работал» употребляют наиболее добросовестные из историков, менее добросовестные сообщают просто, что Дюма «писал». Стыдливого русского читателя это «писал» может привести в смущение, ибо те же французские историки без особого смущения там и сям сообщают нам, что вообще-то романы написали литературные «негры» Дюма, а эти два, в частности, – учитель и журналист Огюст Маке. Сам мэтр Дюма выполнял на сей раз не только роль организатора, вдохновителя и надсмотрщика. Во французской прессе зародилась в то время мода на «сериалы», на сюжетные тексты с продолжениями («продолжение следует»), которые по-французски называют «фельетонами». Книга-то еще неизвестно, принесет ли какие-нибудь деньги, а уж «фельетон» в периодической печати – это чистый доход. До понимания этого поднялись тогда даже самые непонятливые издатели. Что до Дюма, то он, как с гордостью сообщают французские литературоведы, стоял у колыбели «фельетонов», он был мастер «фельетонов», один из «основоположников». Понятно, что для того, чтобы подготовить романный текст какого-нибудь Маке для газет, требовался труд. Надо было растянуть и без того не тощее произведение на максимальное количество «фельетонов». Для этого, как восхищенно заметили современники, мэтр «разгонял» диалоги, «гнал строку», ибо работу оплачивали в Европе «построчно». Один из завистников-литераторов даже спародировал в те годы диалог великого строчкогона Дюма:

«–?Вы видели его?

–?Кого?

–?Его!

–?Кого?

–?Дюма.

–?Отца?

–?Да.

–?Какой человек!

–?Еще бы!

–?Какой пыл!

–?Нет слов!

–?А какая плодовитость!

–?Черт побери!»

Впрочем, иные литературоведы утверждают, что, «разгоняя» роман «Три мушкетера», написанный Маке, Дюма даже внес кое-какие подробности в образы слуг. Впрочем, не более того. Сам Дюма в пору своей судебной тяжбы с Огюстом Маке и не настаивал на своем вмешательстве в «негритянские» тексты. Он хладнокровно объяснил «негру» Маке, что никто не напечатал бы роман, подписанный безвестным Маке (и это правда), а он, Дюма, вел себя по-джентльменски и делился с «негром» гонораром, чего последний не мог отрицать.

Впрочем, все эти мелочные разборки о том, кто что написал и кто чего вообще не писал (знал ли Шолохов или Брежнев грамоту и кто за них писал книги), не волнуют французов. Зато вот важные принципы работы, вводимые Дюма в литературный обиход, восторжествовали уже и в XIX веке. Ни Жорж Занд, ни прочих не смущали методы подряда и субподряда, а нынешние французские звезды телевидения, парламента и уголовного мира почем зря подписывают чужие творения. Те же, у кого достаточно власти (скажем, министры и президенты), еще и оплачивают «негров» за казенный счет. Так что ни автор ценных научных трудов И.В. Сталин, ни автор снотворного романа о целине тов. Л.И. Брежнев не открыли миру ни целины, ни Америки. Зато в «романах Дюма» французы увидели себя такими, какими хотели бы себя видеть (может, это и был романтический соцреализм).

Впрочем, вернемся к нашему герою Александру Дюма-отцу и к его еще не существовавшему в 1844 году замку в Марли. Поднимаясь из-за рабочего стола на «Вилле Медичи» в Сен-Жермен-ан-Лэ, Дюма-отец направлялся к главному корпусу отеля «Генрих IV», и его могучая грудь, обтянутая белоснежной сорочкой, неизменно привлекала внимание привилегированных клиентов отеля. Это было приятно, но утомительно, и тогда классик удалялся в ближний лес на прогулку. И вот однажды, во время такой прогулки, он увидел у берега Сены, неподалеку от зеленого аржантёйского склона, домишко, который одиноко прятался в зарослях. Сверкала река, пели птицы, покой был разлит в прибрежных полях. Мечта… Но великий Дюма не был человеком бесплодной мечты – он был человек действия. Он немедленно разыскал хозяина этих мест и спросил, во что обойдется построить здесь такой вот прелестный домик, чтоб ему творить на покое.

«Четыре-пять тыщ…»

«Ну, набавим еще пару тыщ, с учетом моего семейства», – сказал Дюма и отправился в Сен-Жермен на поиски архитектора.

Архитектор месье Планте подтвердил, что в пять тысяч они уложатся, но он плохо знал своего клиента. По словам поклонника Дюма Алена Деко (возглавлявшего одно время «Ассоциацию друзей Дюма»), этот человек не замышлял ничего крупного, а замышлял лишь грандиозное. Вскоре писатель сменил бескрылого Планте на архитектора Дюрана, которому и дал первые наметки своего скромного будущего «приюта уединения»:

«Господин Дюран, набросайте план английского сада, в центре которого я хотел бы видеть ренессансный замок, а напротив него готическое строение, окруженное водой. Там есть ручьи, так что устройте и водопады».

«Но, месье Дюма, почва здесь глинистая, и ваш замок сползет в Сену».

«А вы, господин Дюран, ройте в глубину до самого камня. Пусть будет два этажа подвалов с аркадами».

«Но это ведь обойдется в несколько сот тыщ».

«Полагаю, что именно так и будет!»

В день своего рождения (24 июля) Дюма пригласил друзей в свою усадьбу на новоселье. Прибывая, гости с удивлением обнаруживали, что нет ни столовой, ни гостиной, ни дома – ничего, кроме лужайки. В час обеда слуги вынесли столы, установили их под деревьями и стали выносить корзины с закусками и добрыми винами. «Господа! – воскликнул Дюма. – Вы приглашены отобедать здесь через три года, день в день. Именно здесь будет к тому времени столовая». После первых стаканов вина зашел спор о том, как будет назван дом. «Назовите его, как и ваш новый роман, – «Граф Монте-Кристо», – предложил один из гостей-актеров. Предложение было принято.

О строительстве этого уникального здания в китчевом стиле, который люди серьезные часто называют «романтическим» и который одним приводит на память дореволюционные крымские дворцы, другим миллионерские шалости в США, – об этом написано много. Авторы книг напоминают нам о знакомстве Дюма с замком Франциска I (и его саламандрами) в родном Виллер-Котре, о статуях великих скульпторов французского ренессанса Пилона и Гужона в замке Ане… Увы, этих статуй Александру Дюма, при всей безудержности его замысла, добыть все же не удалось. Пришлось заказать новых саламандр и медальоны с ликами любимых авторов – Гомера, Эсхила, Софокла, Вергилия, Плавта, Теренция, Данте, Шекспира, Лопе де Веги, Корнеля, Расина, Гёте, Шиллера, Вальтера Скотта, Байрона, Делавиня… Признайте, что тоже неслабо. И стоило это чертову кучу денег, так что, пока шло строительство (о котором столько говорили в Париже), будущий замковладелец уже судился с издательством, с которым в поисках денег он подмахнул контракт на четырнадцать томов новых романов (а где их взять?).

И все же новоселье состоялось, как было обещано, через три года – 25 июля 1847 года. Гости увидели невероятное строение – ренессансный замок, украшенный вдобавок всем, что могло измыслить игривое воображение Дюма (на фасадах, кроме медальонов, были усложненные капители и гротескные маскероны, щиты и гербы, химеры и канделябры…). Еще больше чудес ждало гостей внутри замка… Все чудеса венчала мавританская комната. Рассказывали, как, путешествуя по Алжиру, Дюма заглянул в Тунис, и там, в гостях у местного бея, он увидел двух местных скульпторов, покрывавших узорной резьбой будущее надгробие бея. Красноречивый французский писатель смог убедить бея, что украшать еще при его жизни комнату в его замке – дело более срочное, чем украшение вечной могилы, и, вняв резонам парижского гостя, Его Высочество отпустил своих мастеров на берег Сены, где они покрыли узорной резьбой «мавританский салон» (восстановленный недавно благодаря великодушию и щедрости короля Марокко, ныне, увы, покойного).

В день новоселья гости бродили по саду среди многочисленных слуг, один из которых был приставлен к наблюдению за гусеницами, другой обслуживал вольеры с хищниками. В парке были обезьяны, собаки, попугаи, златохвостый фазан и ястреб из Туниса…

Вместо полусотни гостей, приглашенных на обед, пришло человек шестьсот, и гости были в восторге от всего, что им довелось увидеть. Но в самый бешеный восторг (смешанный с завистью к счастливому собрату) пришел Бальзак, всю жизнь мечтавший о такой вот безвкусной демонстрации богатства (любой ценой). «Это столь же прекрасно украшено, как портал Ане, – восклицал Бальзак, – это воистину дача времен Людовика XV, однако построенная в стиле Людовика XIII и украшенная в стиле ренессанса». Теми же упоением и завистью звучит письмо Бальзака Эвелине Ганской (на которую и была вся надежда гения стать наконец богатым):

«Ах, «Монте-Кристо» – это одно из самых прелестных безумств в истории, самая царственная бонбоньерка на свете. Дюма израсходовал уже 400 000 франков, и ему нужно еще 100 000, чтобы закончить замок… Если бы вы увидели этот замок, вы бы тоже пришли в восторг от него…»

В общем, Бальзак в восторге от нелепого стиля и самой этой затеи, но считает, что простака Дюма облапошили (суммы были названы огромные, но, как легко понять, гордый хозяин, сообщая их гостям, удваивал их или утраивал).

Встречаются, впрочем, в мемуарной литературе и более здравые описания тогдашнего интерьера «замка». Вот что сообщает о нем де Мерикур:

«Здесь было нагромождение полотен, статуй, булевской мебели, каких-то странных и редких предметов, кучами сваленных на первом этаже. Было слишком много скульптур и чрезмерное изобилие слепков. В ущерб вкусу царило чванство. Все эти роскошь и блеск не имели никаких признаков аристократизма, о котором они были призваны свидетельствовать. Дух богемы витал над этой роскошью, а экстравагантные нравы театральных кулис определяли самый этикет этого замка».

Повыше замка Дюма приказал возвести «готическую постройку», которую назвал «замок Иф» (биограф Дюма А. Моруа сравнивал ее с игрушечной оборонительной башней). Вокруг башенки рокотали крошечные водопады, а на фасаде ее были начертаны названия всех романов, подписанных Дюма (нечто подобное учинила, помнится, на могиле мужа-сценариста в Старом Крыму одна овдовевшая русская поэтесса: «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году» и т. д.).

Итак, Дюма водворился наконец в своем «тихом уголке», в замке своей мечты, и сел за работу. Он работал в странной башенке «замок Иф» с остервенением, а по замку и парку бродили какие-то знакомые, полузнакомые и вовсе незнакомые люди (друзья каких-то его друзей или случайных знакомых). Эти люди не только поселялись в гостях, но и беспечно кормились за счет хозяина, в результате чего он имел репутацию щедрого (или «самого щедрого») француза. Между тем денежные его дела были в плачевном состоянии. Исторический театр, который в 1845 году он открыл в Сен-Жермен-ан-Лэ, приносил одни только убытки и стал, вероятно, главной причиной его разорения. Не улучшила ситуацию и привычка Дюма жениться на молоденьких актрисах (всякая новая была еще моложе прежней). Одна из них, Ида Ферье, совершенно разорила великого человека при разводе. Кредиторы теперь ходили за ним толпой, и, хотя он ухитрялся, конечно, им не платить, положение его становилось все более затруднительным. В 1849 году имение и замок «Монте-Кристо» уже были проданы с молотка за 30 000 франков, хотя Дюма всадил в них, наверное, тысяч двести…

Поездка в Бельгию, долгое путешествие по России, а потом и по Италии избавили Дюма на время от вездесущих кредиторов. Взрослый его сын попрекал его сменой актрисочек и умножением долгов, но все же он любил своего неуемного отца и опекал его. Жорж Занд, опоздав стать любовницей Дюма-младшего, взяла на себя роль «маменьки» и советчицы и призывала «сына» терпеть положение, при котором ему приходится быть «отцом своего отца», ибо «все проходит, юность, страсти, иллюзии и жажда жизни. Одно остается – сердечная прямота, она не старится, а напротив, сердце становится моложе и сильнее в шестьдесят лет, чем в тридцать, когда ему дают поблажки».

Кончилось тем, что, измученный, разоренный и почти уже парализованный, Дюма приехал в сентябре 1870 года в Дьепп к сыну и сказал: «Приехал к тебе умирать». Он был окружен здесь заботой и покинул наш мир тщеславия и суеты три месяца спустя, 5 декабря 1870 года. Конечно, умирающий был в долгах, как в шелках, но на сей раз не бранил сына, как бывало, за дурную привычку отдавать долги. Он, напротив, намекнул, что он еще не до конца разорен, что ему что-то кто-то должен, что у них есть какие-то «тайные расчеты» с его соавтором Маке. Сын не слишком верил этим стыдливо пробормотанным намекам, но, сообщая Маке в письме печальную весть о смерти отца, упомянул о «тайных расчетах». Маке заверил сына, что ни о каких «тайных расчетах» и речь идти не могла, и добавил несколько слов, внушающих доверие:

«Откровенно говоря, дорогой Александр, уж Вы-то лучше, чем кто бы то ни было, знаете, сколько труда, таланта и самоотверженности отдал я Вашему отцу в нашей грандиозной работе, которая поглотила и мое состояние, и престиж моего имени. Так вот знайте, что мои деликатность и щедрость шли еще дальше. Знайте, что между мной и Вашим отцом никогда не было споров из-за денег, а если уж мы стали бы подбивать итоги, я мог бы потребовать недоданные мне полмиллиона.

Вы со всей деликатностью попросили написать Вам правду. Так вот она – от всего сердца. Заверяю Вас в старой и верной привязанности. О. Маке».

Прежние благородные жесты Маке подтверждают искренность этого письма (так что, может, напрасно французы отождествляют себя с бессовестным приживальщиком Портосом и растратчиком Великим Дюма. Я бы на их месте признался в благородном сходстве с экономным и трудолюбивым Маке).

После смерти Дюма-отца написанные им (или просто подписанные им) многочисленные романы продолжали свое победоносное странствие по свету, и, конечно, читающие русские подростки знали их даже лучше, чем французские. При всеобщей демократизации вкусов они стали выглядеть даже вполне солидно, эти легковесные, как бы «исторические» романы, приятно выделяясь на фоне вовсе уж непотребного нынешнего чтива. И сами эти романы, и жизненная история их автора-подрядчика, конечно же, льстят современному французу, который хотел бы походить на лихого, щедрого д’Артаньяна или на веселого трудолюбца-прохиндея Дюма-отца. Помню самое первое свое путешествие с группой парижан по городам и весям любимой моей Средней Азии. Когда автобус подруливал к очередной гостинице, мужчины старались ускользнуть со своей легкой сумкой, чтобы не пришлось помогать дамам выгружать их чемоданы с платьями (так же как они старались первыми занять лучшие места в автобусе при отъезде). И тогда мы с шофером-узбеком (тоже читавшим «Мушкетеров» в детстве) и с узбечкой-переводчицей кричали: «Господа, есть ли среди вас мушкетеры?» И случалось, что один-два парижских клерка возвращались к автобусу и со страданием на лице подавали руку дамам, соглашаясь, что да, они и есть потомки мушкетеров короля… А сколько раз доводилось мне слышать горестно-комический вздох из уст здешних «русских жен»: «Я-то думала, он мушкетер, такие же усики, а он все считает и считает сантимы по вечерам…» Не будем придирчивы, он тоже что-нибудь не то думал, когда взвалил на себя «русский брак». Может, он видел фильм «Мишель Строгов» или слышал про Анну Каренину… Впрочем, браки ведь заключаются на небесах или в аду. Так или иначе, француз охотнее считает себя потомком Великого Александра Дюма и д’Артаньяна, чем родственником подследственного Ролана Дюма и потомком Гобсека. А оттого нельзя было дать погибнуть нелепому замковому детищу Великого Дюма, приводившему в такой восторг безвкусного Бальзака. И замок спасли. Он долго переходил из рук в руки, пока не объединились несколько местных сельсоветов и не выкупили это имение Великого Дюма. Потом начался долгий процесс реставрации. Оказалось, что марокканский король Хасан II был пылким поклонником Дюма: он прислал деньги и мастеров, чтобы спасти мавританский салон. Помаленьку восстановили и прочее. «Ассоциация друзей Дюма» водит теперь по замку экскурсии по субботам и воскресеньям (надо только заранее созвониться с мэрией), поскольку в замке «Монте-Кристо» открыт музей Дюма. Не одного, а трех, нет, даже четырех Дюма, чьи жизни похожи на приключенческие романы. Начать с бравого артиллериста Александра Дюма-Дави де ла Пайетери, которого нелегкая понесла из родового замка Бельвиль-ан-Ко, что в Нормандии, на далекий остров Сан-Доминго (Антильские острова), где он купил на мысе Роз какую-то плантацию и, подогретый солнцем, наделал черных детишек своей черной рабыне, которую звали Сесетта. Первым родился (в 1762 году) мальчонка, Тома-Александр, на редкость сообразительный и забавный. Мать умерла, когда ему было всего десять лет, и отец вернулся с мальчиком во Францию (оставив свое потомство слабого пола сиротствовать на острове, как и было тогда принято у плантаторов). Во Франции, в отцовском доме, вольному сыну Антильских островов скоро наскучило. Когда ему исполнилось восемнадцать, отец его женился на своей домоправительнице, и Тома-Александр (он решил в то время называться просто Александром) ушел служить в драгунский полк королевы, а потом примкнул к Революции. «Цветной» вояка отличился в боях, поразительно быстро дослужился до чина полковника и в 1792 году женился на дочери состоятельного и знатного обитателя Виллер-Котре Марии-Луизе Лабуре. Вскоре после женитьбы он вынужден был оставить беременную жену и вернуться в полк. Теперь он воевал уже под знаменами Директории и под предводительством славного Бонапарта – в Египте, а потом в Италии. Повздорив с великим Бонапартом, он попал в тюрьму, а потом подал в отставку, и будущий небожитель-император так и не простил ему этой «измены». Без копейки в кармане, измученный лишениями, генерал вернулся к жене и тут совершил главный подвиг своей жизни, возвысивший его в глазах мачехи Франции, – зачал сына, который родился 24 июля 1802 года и был назван вполне оригинально – Александр. Жила семья в небольшом замке близ Виллер-Котре и даже имела слуг, но скучающий генерал-мулат, которого всемогущий Бонапарт даже отказался принять, протянул недолго. Когда он умер, его квартерону-сыну было только четыре года, так что растила его матушка. Подросток был необузданного нрава, любил бродить по лесам, но позднее пристрастился читать Шекспира и мало-помалу стал ощущать себя драматургом. Когда ему было четырнадцать, мать отдала его в клерки к нотариусу, так что писал он красиво. Восемнадцати лет от роду он побывал в Париже, сходил в «Комеди Франсез», увидел игру Тальма в «Сулле» и, вернувшись в родной городок, понял, что жить можно только в Париже. Туда он и направил свои стопы в надежде, что былые однополчане отца ему помогут найти работу. И в самом деле, один из старичков, растроганный воспоминаниями, решил ему помочь, но не знал, куда можно пристроить малообразованного юношу-провинциала. Обнаружив случайно, что у мальца великолепный почерк, генерал-благодетель и пристроил его одним из низкооплачиваемых писцов (впрочем, сто франков в месяц показались тому целым состоянием) в канцелярию герцога Орлеанского (будущего короля Луи-Филиппа). Молодой провинциал снял комнатку напротив Итальянского театра, в свободное время читал, ходил в театр, мечтал об актрисах и крутил романы с белошвейками. Одной из них он и подарил мальчика-младенца, который, как все подобные нежданные плоды загородных прогулок по медонским гротам, был записан сыном от неизвестного отца и даже неизвестной матери. Жил он, впрочем, с матерью и в унизительности своего социального положения почерпнул на будущее пылкое чувство протеста против современной морали, которое пригодилось ему в творчестве (ибо, названный по традиции Александром, он и стал со временем писателем-моралистом Александром Дюма-сыном). Что до Дюма-отца, то он не только читал книги и ходил в театр, но еще и писал драмы. Первая его драма ушла в корзину, но второй, написанной в прозе (что-то там было про Генриха III), он сумел соблазнить какой-то из театров и накануне постановки набрался наглости и пошел приглашать на премьеру самого герцога Орлеанского. Возможно, герцога позабавила эта наглость юного клерка, ибо он объяснил вполне деликатно, что он, увы, пригласил в этот час на обед несколько принцесс и принцев, так что увидеть драму про Генриха не сумеет. И тут находчивый провинциал сказал, что он задержит спектакль и дождется, пока высокие гости переварят пищу. Герцогу мысль угостить гостей творением своего клерка показалась забавной, и он велел заказать ему всю галерею в театре. Какой еще из начинающих драматургов мог бы мечтать о таком цветнике в галерее! Так нищий 27-летний, вполне малообразованный провинциал победил театральный Париж и стал знаменитым драматургом. Конечно, у него была драматургическая жилка, и, конечно, он научился лепить драмы по тогдашнему образцу, но таких, как он, было много, а удача пришла к одному, и эти незаурядные находчивость, и талант саморекламы, и дерзость проявил один… Признайте – достоин…

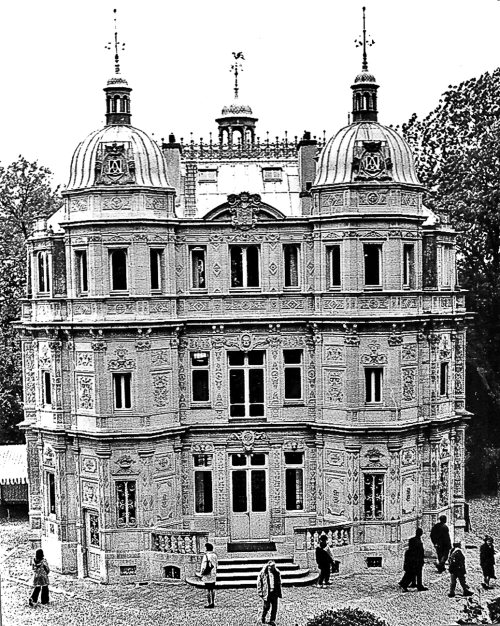

ТО ЛИ ИСТОРИЧЕСКАЯ, ТО ЛИ РОМАНТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА, ТО ЛИ ШЕДЕВР ЧВАНСТВА И КИТЧА… ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, ЗАМОК «МОНТЕ-КРИСТО» МОЖЕТ МНОГОЕ РАССКАЗАТЬ О ЕГО СТРОИТЕЛЕ И ПОТЕШИТ ПОКЛОННИКА ВСЕХ ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ

Фото Б. Гесселя

Таких удач было несколько. Но при этом умение ими воспользоваться было заслугой самого Дюма, и никого больше. К нему привели как-то робкого парижского учителя, который тоже строчил исторические драмы, но театры их, конечно, не брали. Их даже и не читали. «Понятно, – снисходительно сказал Дюма-отец. – Если б они были подписаны великим Дюма, другое дело…» Дюма добродушно поставил свое имя на титуле драмы – и пьеса пошла. Тогда робкий шкраб признался, что он пишет еще и романы. Тоже исторические. Их тоже никто не хочет прочесть. «Тащите романы», – добродушно сказал Дюма. Учитель приволок свои сокровища, и на свет появились «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера», «Виконт де Бражелон», «Двадцать лет спустя», и еще, и еще… Все, конечно, за подписью Дюма. И когда однажды, то ли умученный тщеславием и безвестностью, то ли обидевшись на гонорарные расчеты, учитель Огюст Маке подал в суд на своего благодетеля, прося представить публике и его гордое имя («Маке, меня зовут Маке, Огюст Маке, это я все написал, что напечатал Дюма…»), то парижская знаменитость Дюма-отец даже не стал опровергать на суде этого мизерабля (ну да, это все он написал, Маке, но кто б его стал печатать, печатали Великого Дюма, а свою долю гонорара этот склочник получал исправно, что, неправда?). Учитель, конечно, проиграл процесс. И думаю, французский читатель нисколько не удивится этой истории (русского чуток покоробит, если он предположит, что какой-нибудь невеликий Н-ский даже не читал своих невеликих романов, а уж не писал их тем более). Но чему удивляться, привычки здешней литературы не изменились за неполных два века: бесчисленные «негры» трудятся в поте своих белых лиц, а знаменитости (те, кто умеет вдумчиво зачитать новости или сводку погоды перед телекамерой, ловко забить пенальти или прочесть по чужому тексту речь в парламенте, а то и просто сбежать из тюрьмы) гордо подписывают чужие книги, раздают автографы и толкуют о муках творчества. Кстати, на уровень здешнего «творчества» это не могло не наложить отпечаток…

Недавно останки великого Дюма-отца были перенесены с кладбища Виллер-Котре в Пантеон, но в одиночку, без соавторов. Даже без главного, без Маке (не говоря уж о всяких Теофилях Готье и Жерар де Нервалях). Дело в том, что образы мушкетеров и Дюма-отца льстят самолюбию французов. Они видят себя такими – щедрыми, бесшабашными мотами, ловеласами и авантюристами. А у Маке не было долгов и была только одна любовница. Нет, образ Маке не льстит самолюбию французов. Они хотят быть похожими на Дюма-отца и веселого сутенера Портоса. Кроме того, Дюма-отец любил Гарибальди, а Маке даже этих заслуг не имеет.

Но вернемся в наш замок-музей. Он, конечно, укомплектован пока не полностью. Вряд ли там собраны портреты всех мадемуазелей, на которых растратил свой антильский (пусть даже на четверть антильский) темперамент Дюма-отец. Зато в музее есть портреты дам, которым дарил свои любовь и творчество Дюма-сын. Сын белошвейки и ее соседа-квартерона вырос высоким красавцем, и отец, столько ценного семени раскидавший понапрасну по свету, в конце концов признал его и возлюбил. Однако унижения и обиды детских лет не умирали в душе сына. Он стал писателем-моралистом. Правда, строжайшие правила морали не мешали ему волочиться за кокотками и замужними дамами (по воле судьбы – русскими, из тех, что, оставив мужей в Петербурге, исцеляли таинственную хандру вполне действенным, и не только в Париже популярным, способом – внебрачной любовью). Княгиня Надежда Нарышкина (урожденная Кнорринг) была замужем за князем Нарышкиным и даже имела от него дочь, но, так как князь медлил с переходом в лучший мир, ей приходилось «лечиться» в Париже, где на помощь ей и пришел писатель-моралист. Замок «Монте-Кристо» едва ли не единственное место во Франции, где мне удалось отыскать портрет этой дамы.

Литературный же портрет «типовой» русской женщины, как она представлялась опытному русофилу писателю Дюма-сыну, пожалуй, не столь убедителен. Тем не менее все же представим его на суд терпеливому читателю, который отважился посетить этот уникальный романтический замок «Монте-Кристо» (строение, каких немало найдешь в Америке, но не так уж много во Франции). Дюма-сын отозвался не без восхищения «об этих русских дамах, которых Прометей, похоже, изваял из снежной глыбы, найденной им на Кавказе, и солнечного луча, похищенного им у Юпитера… этих дамах, обладающих особой тонкостью и особой интуицией, которыми они обязаны своей двойственной природе – азиаток и европеек, своему космополитическому любопытству и своей привычке к лени»… этих «эксцентрических существах, которые говорят на всех языках… охотятся на медведей, питаются одними конфетами, смеются в лицо мужчине, не умеющему подчинить их себе»… этих «женственных существах с голосами напевными и хриплыми, существах скептических и суеверных, нежных и хищных, чья самобытность рождена самобытностью почвы, которая их взрастила и которая сама не поддается никакому постижению и подражанию…».

Боюсь, что это не слишком похоже на наших с вами русских жен и возлюбленных, дорогой читатель. Но ведь у иноземца и моралиста Дюма-сына, наверно, и не было нашего с вами опыта…

Остается добавить, что в целом в курсе своего «парижского лечения» вдали от постылого мужа и Петербурга Надежда Нарышкина родила писателю-моралисту Дюма-сыну двух дочерей. Портрет одной из них (Жанин, той, что была позднее похоронена близ великого деда в Виллер-Котре) украшает стену замка «Монте-Кристо». Замечательный портрет работы Бланша…