Книга: Литературные герои на улицах Петербурга. Дома, события, адреса персонажей из любимых произведений русских писателей

Блок за городом

Блок за городом

А какие первые стихи Блок посвятил родному городу? Может быть, эти? Они написаны в 1899 году.

А годом позже он пишет:

Мы уже знаем, что острова были модным дачным местом, а также местом летних светских праздников и гуляний. В конце XIX – начале XX веков вошло в моду провожать закат на стрелке Елагина острова, там, где солнце садится в море. Еще один петербургский поэт, Николай Агнивцев, младший современник Блока, с большим удовольствием описывает это светское сборище:

Но, кажется, Блока больше привлекает одиночество. Если он и любуется парочками, которые гуляют на островах и вызывают у него какие-то фантазии, то они остаются лишь фантазиями.

Прогулки уводили молодого поэта все дальше. С Елагина острова он попадает в Старую Деревню, оттуда в Новую Деревню, добирается до пушкинской Черной речки. Он записывает в дневнике: «К весне началось хождение около островов и в поле за Старой Деревней, где произошло то, что я определял, как Видения (закаты)».

На Черной речке, рядом с увеселительным Строгановским садом, открытым еще в первой трети XIX века, находился знаменитый ресторан «Вилла Роде» – место пьяных дебошей приезжавших из города петербуржцев. Блок – отнюдь не монах и не аскет, он отдает должное этой будоражащей кровь атмосфере тайного порока. По крайней мере – в стихах:

Позже некая М. Д. Нелидова уверяла, что это ей Блок послал красную розу в бокале, может, это было и так. Но мы до сих пор повторяем это стихотворение вовсе не потому, что за ним крылась какая-то реальная и весьма пикантная история. Как раз наоборот: потому что в нем описано некое настроение, которое каждый может примерить на себя, наполнить собственными подробностями и приметами и почувствовать те эмоции, которые хотел передать нам поэт. Этот «беспроволочный телеграф» – старая магия поэзии, и Блок владел ею в совершенстве.

Впрочем, были и менее порочные развлечения. «Сегодня праздновали Любино рождение в поле за Петербургом (в Новой Деревне): ели булки, сладкие пирожки и яблоки под стогом сена в поле», – пишет Блок матери 29 августа 1903 года. Совсем недавно – 12 дней назад – Блок и Любовь Дмитриевна обвенчались в церкви Михаила Архангела, поблизости от подмосковного Шахматова – имения, принадлежавшего семье поэта.

* * *

Свернув от Черной речки направо, по Ланскому шоссе можно было выйти к Лесному – дачному району в шести верстах от Петербурга, где недалеко от уже существующего Лесного института начали строить новый – Политехнический, превращая там самым обычный поселок дачников в маленький научный городок. В 1902 году Блок делает пометку в своей записной книжке: «Был в Лесном, видел Политехникум. Идея, достойная Менделеева и Витте. Громаден и красив. Дальше поле и далеко горизонт – холмы, деревни, церкви, синева». Десять лет спустя, в ноябре 1912 года, он запишет: «Устал – весь день я гулял. – Лесной, Новая Деревня, где чистый морозный воздух, и в нем как-то особенно громко раздается пропеллер какого-то фармана».

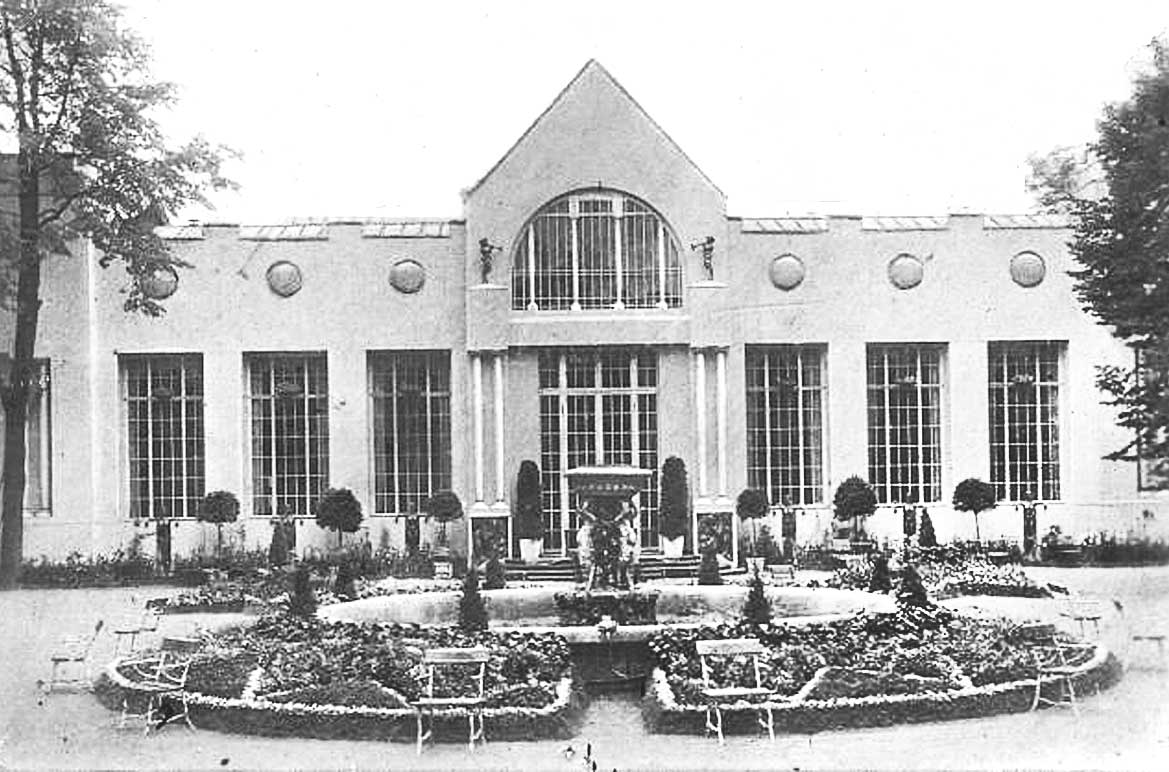

Ресторан «Вилла Роде»

Самолет «фарман», очевидно, поднялся с Комендантского поля, где тренировались первые российские пилоты и проводились первые авиашоу. Эти праздники ярко описывает Лев Успенский в своей книге воспоминаний «Записки старого петербуржца»: «Поразительно, как глубоко врезаются в память, какими острыми невытравимыми бывают детские впечатления. Сколько бы я ни прожил, никогда не забуду этого дня. Не забуду светлого весеннего солнца над бесконечно широким и зеленым скаковым полем; не забуду высоких, многоярусных, увенчанных веселыми флагами, кипящих целым морем голов трибун на его юго-западном краю; мальчишек (да и взрослых людей), гроздьями повисших на еще не одетых листом березах за забором. Не забуду меди нескольких оркестров, вразнобой игравших – тут „На сопках Маньчжурии“, там „Кекуок“, в третьем месте „Варяга“ или „Чайку“, и „краснолицых капельмейстеров“ в офицерских шинелях, управлявших этими оркестрами… И синей каймы деревьев Удельнинского парка на северо-восточной границе поля, и домишек деревни Коломяги, еще дальше и левее, и – прежде всего, главнее всего – маленького светло-желтого, „кремового цвета“, самолетика, окруженного горсточкой хлопотливо возившихся с ним человечков, да, на некотором расстоянии, зеленовато-серых солдат, оцепивших его редким кольцом».

Успенский описывает полеты Юбера Латама – «про него писали: аристократ, прославленный охотник на львов; увлекся и авиацией, связался с фирмой Левассер, строящей монопланы „Антуанетта“, и вот теперь ставит на них рекорд за рекордом». Видел полеты Латама и Блок. В письме матери 24 мая 1910 года он рассказывает: «Мы с Любой были на полете Латама, о котором я тебе писал. В полетах людей, даже неудачных, есть что-то древнее и сужденное человечеству, следовательно – высокое».

В сентябре 1910 года на Комендантском аэродроме прошёл Первый Всероссийский праздник воздухоплавания. Но он омрачился одной из первых авиакатастроф: при попытке подняться на рекордную высоту самолет Льва Мациевича развалился в воздухе, а пилот погиб. Лев Успенский, тогда еще десятилетний мальчик, вспоминает: «„Фарман“ то, загораясь бликами низкого солнца, гудел над Выборгской, то, становясь черным просвечивающим силуэтом, проектировался на чистом закате, на фоне розовых вечерних облачков над заливом. И внезапно, когда он был, вероятно, в полуверсте от земли, с ним что-то произошло… Потом говорили, будто, переутомленный за день полета, Мациевич слишком вольно откинулся спиной на скрещение расчалок непосредственно за его сиденьем. Говорили, что просто один из проволочных тяжей оказался с внутренней раковиной, что „металл устал“… Через несколько дней по городу поползли – люди всегда люди! – и вовсе фантастические слухи: Лев Мациевич был-де втайне членом партии эсеров; с ним должен был в ближайшие дни лететь не кто иной, как граф Сергей Юльевич Витте; ЦК эсеров приказал капитану Мациевичу, жертвуя собой, вызвать катастрофу и погубить графа, а он, за последние годы разочаровавшись в идеях террора, решил уйти от исполнения приказа, решил покончить с собой накануне намеченного дня…

Комендантский аэродром в начале 1900-х гг.

Вероятнее всего, то объяснение, которое восходило к законам сопротивления материала, было наиболее правильным. Одна из расчалок лопнула, и конец ее попал в работающий винт. Он разлетелся вдребезги; мотор был сорван с места. „Фарман“ резко клюнул носом, и ничем не закрепленный на своем сиденье пилот выпал из машины…

На летном поле к этому времени было уже не так много зрителей; и все-таки полувздох, полувопль, вырвавшийся у них, был страшен… Я стоял у самого барьера – и так, что для меня все произошло почти прямо на фоне солнца. Черный силуэт вдруг распался на несколько частей. Стремительно черкнул в них тяжелый мотор, почти так же молниеносно, размахивая руками, пронеслась к земле чернильная человеческая фигурка… Исковерканный самолет, складываясь по пути, падал – то „листом бумаги“, то „штопором“ – гораздо медленнее, и, отстав от него, какой-то непонятный маленький клочок, крутясь и кувыркаясь, продолжал свое падение уже тогда, когда все остальное было на земле».

Смерть эта потрясла не только маленького Леву, но и всех петербуржцев. Российский военный инженер Глеб Евгеньевич Котельников под впечатлением гибели Мациевича начал разрабатывать парашют.

А Блок на эту трагедию откликнулся такими пророческими строками:

А в мае 1917 года – новая запись: «После обеда – очарование Лесного парка, той дороги, где когда-то под зимним лиловым небом, пророчащим мятежи и кровь, мы шли с милой – уже невеста и жених».

* * *

Через Удельный лес можно было выйти к Коломяжскому ипподрому, получившему свое название по бывшей финской деревне Коломяги, известной еще с XVIII века. «Какие милые, тихие осенние Коломяги!» – восклицает Блок в своем дневнике.

Здание ипподрома сохранилось до наших дней (Коломяжский пр., 13). Его построили по проекту архитектора Л. Н. Бенуа. Именно на ипподроме начинали свои демонстрационные полеты авиаторы, прежде чем перебрались на Комендантское поле.

На ипподроме кассиром работал друг Блока, поэт-символист, прозаик, литературный критик и переводчик Владимир Алексеевич Пяст. «Скачки, – записывает Блок. – Очаровательные лошади. Приготовления у барьера, и способы обращения с жокеями. Публика».

Однако и здесь поэта преследует образ смерти. «Когда я подходил, на всем скаку упал желтый жокей, – пишет он жене. – Подбежали люди и подняли какие-то жалкие и совершенно (неподвижные) мертвые, болтающиеся руки и ноги – желтые. Он упал в зеленую траву – лицом в небо». А Владимир Пяст поясняет: «Описывая в 1907 году в „Вольных мыслях“ смерть жокея, Блок тогда еще на скачках ни разу не был. Он наблюдал их (редкий тип скакового зрителя, но существовавший!) извне, из-за забора в Удельном парке, куда с ранней юности любил забираться из Гренадерских казарм пешком. „Игра“ к Блоку не привилась, хотя он с удовольствием сделал две-три ставки».

Санкт-Петербургский ипподром на Коломяжском шоссе. Начало XX в.

Здание Санкт-Петербургского ипподрома на Коломяжском шоссе

Коломяжский ипподром. Начало XX в.

Коломяжский ипподром. Начало XX в.

А стихи были вот такие:

* * *

Если же не идти к Лесному парку, а в конце Ланского шоссе свернуть направо, можно было оказаться на станции Ланская и уехать оттуда в Лахту или Сестрорецк к Финскому заливу.

Но иногда Блок никуда не уезжал, а просто встречал закат на станции. 19 декабря 1910 года он записывает в своем дневнике: «Тот же лес, почти ночь, – и девочка в лесу. За снегом еле видны семафоры. Поезда ходят уже по высокой насыпи. Ланская неузнаваема». А через два года появятся стихи, которые родились под впечатлением этого вечера:

Рядом с этим стихотворением Блок делает пометку: «Воспоминание об удельном лесу Ф. ж. д.». Ф. ж. д. – Финляндская железная дорога, то есть дорога из Санкт-Петербурга до Гельсинфорса, первыми станциями которой были, как и в наши дни, Ланская и Удельная (обе открыли в 1869 г.). Удельный лес (ныне – Удельный парк) – лесной массив, расположенный между этими двумя железнодорожными станциями. В первой трети XIX века здесь учредили Удельное земледельческое училище для обучения смотрителей, осуществляющих надзор за ведением сельскохозяйственных работ крестьянами на общественных полях, то есть учащиеся в нем крепостные должны были стать своего рода государственными агрономами, надзиравшими за сельскохозяйственными землями, принадлежащими членам царской семьи. Они проходили практику на полях и огородах, разбитых в Удельном лесу, а также на построенной там же молочной ферме. После реформы 1861 года надобность в училище отпала, и в 1867 году Департамент уделов принял решение о его упразднении. В бывших зданиях училища открыли городскую больницу Св. целителя Пантелеймона для хронических душевнобольных, а парк, отделенный от больницы, стал общедоступным. Сюда приходили дачники, жившие вокруг Удельной, приезжали горожане, соскучившиеся по весенним цветам или летней зелени.

Станция Озерки. Начало 1900-х гг.

Но Блок любит Удельный парк темным и безлюдным. «Вечером в Удельном лесу было душно под деревьями, – записывает он в дневнике, – а ночью пошел крупный, шумный, долгий дождь».

* * *

Блока манила вода. Не только серые или нежно-голубые волны Финского залива, но и темная вода озер. Он любил гулять в Шуваловском парке, который напоминал ему родное Шахматово. В Озерках также была железнодорожная станция, и Блок приезжал туда на поезде и бродил по аллеям парка один или вместе с Пястом. Рядом со станцией Озерки были ресторан и театр, где часто выступали цыгане, куда Блок любил заходить.

Именно здесь, в дачном ресторане рядом со станицей «Озерки», Блок в 1906 году нашел «натуру», чтобы написать стихи, которые сейчас, пожалуй, чаще всего вспоминают: монолог несчастного алкоголика, которому хочется верить, что «глухие тайны мне проучены, мне чье-то солнце вручено». Его Прекрасная дама теперь является к нему не в «темных храмах», «в мерцании красных лампад», а летним вечером в дачном ресторане.

Эти стихи написаны в 1906 году. А через два года Блок опубликует сборник пьес, одна из которых, как и это стихотворение, называется «Незнакомка» и рассказывает о сошедшей с небес прекрасной деве-звезде, которую тут же «снимает» на улице и уводит «в номера» пьяный и похотливый «господин в котелке».

* * *

В июле 1911 года он пишет Пясту: «Вчера я взял билет в Парголово[35] и ехал на семичасовом поезде. Вдруг увидел афишу в Озерках: цыганский концерт. Почувствовал, что здесь – судьба, и что ехать за Вами и тащить Вас на концерт уже поздно – я остался в Озерках. И действительно: они пели Бог знает что, совершенно разодрали мне сердце. А ночью в Петербурге под проливным дождем та цыганка, в которой собственно и было все дело, дала мне поцеловать руку – смуглую, с длинными пальцами – всю в броне из колючих колец. Потом я шатался по улице, приплелся мокрый в Аквариум[36], куда они поехали петь, посмотрел в глаза цыганке и поплелся домой».

На следующий день он пишет матери: «Цыганка, которая пела о множестве миров, потом говорила мне необычные вещи, потом – под проливным дождем в сумерках ночи на платформе – сверкнула длинными пальцами в броне острых колец, а вчера обернулась кровавой зарей („стихотворение“)».

«Пожар зари» мы уже встречали в стихотворении «В ресторане»:

Но оно было написано годом раньше.

Возможно, Блок имел в виду стихи «Серое утро»? Однако в нем есть «пальцы в перстнях», но нет «кровавой зари». Напротив, от стихотворения так и веет холодом.

Еще одна загадка поэта, и возможно, знак для нас, что не стоит лезть так бесцеремонно в личные письма, мы все равно не найдем там разгадки секретов вдохновения.

Пруд «Рубашка Наполеона»

* * *

В Шувалове был совсем иной мир – обаяние старого парка, рукотворные пруды, за свою форму прозванные «Шляпа Наполеона» и «Рубашка Наполеона», усадебный дом с готической церковью и склепом. И, конечно, «темные аллеи». И – свобода и непринужденность.

«Мы с Женей катались на лодке в Шувалово», – пишет Блок жене 3 июня 1907 года. И матери – через пять лет: «Вчера была смертельная жара. Мы с Пястом отправились с 5-ти часов в Шуваловский парк, выкупались в купальне на озере и до поздней ночи бродили в парке и говорили… Вода в озере мягкая, теплая, удивительно ободряет. Шуваловский парк, оказывается, нравится мне потому, что похож на Шахматово, и не только формы и возраст деревьев, но и эпоха и флора не отличаются почти ничем. И воздух похож».

И даже новая встреча с Незнакомкой оборачивается здесь не трагедией, а комедией. Немного грустной, правда, но все же комедией, как в стихотворении «Над озером».

Пруд «Шляпа Наполеона»

А еще через семь лет: «Вчера мы с Любовью Александровной ездили в Шуваловский парк. Тихо, глубоко, спокойно, прекрасно».

* * *

Но спокойно было и на взморье. В Ольгино и Лахту Блока привлекала уединенность. Он записывает в дневнике: «Ольгино и Лахта. Море так вздулось, что напоминает своих старших сестер. Оно прибивает к берегу разные вещи – скучные, когда рассмотришь их, грозные издали. Клочья лазури. Ароматы природы. Темнеющий берег и лес. Обстановка чайной. Поля и огороды».

В Сестрорецке был настоящий курорт с гостиницей, водолечебницей и курзалом для питья минеральных вод. Летом здесь давали концерты, устраивали балы. Желающих искупаться отвозили на глубину в специальных повозках, которые заодно служили кабинками для переодевания, – еще один способ заработать на отдыхающих. Вся эта суета контрастировала со спокойствием широкого, хотя и мелкого моря, и этот контраст дарил вдохновение.

Корней Чуковский писал: «Читая его пятистопные белые ямбы о Северном море, которые по своей классической образности единственные в нашей поэзии могут сравниться с пушкинскими, я вспоминаю тогдашний Сестрорецкий курорт с большим рестораном у самого берега и ту пузатую, допотопную моторную лодку, которую сдавал напрокат какой-то полуголый татуированный грек и в которую уселись, пройдя по дощатым мосткам, писатель Георгий Чулков (насколько помню), Зиновий Гржебин (художник, впоследствии издатель „Шиповника“) и неотразимо, неправдоподобно красивый, в широкой артистической шляпе, загорелый и стройный Блок.

В тот вечер он казался (на поверхностный взгляд) таким победоносно счастливым, в такой гармонии со всем окружающим, что меня и сейчас удивляют те гневные строки, которые написаны им под впечатлением этой поездки:

Я вспоминаю изображенный в тех же стихах длинный, протянутый в море, изогнутый мол, на котором действительно были нацарапаны всевозможные надписи, в том числе и те, что воспроизводятся в блоковском „Северном море“. Впоследствии я нередко причаливал к этому молу мою финскую шлюпку, приезжая в Сестрорецк из Куоккалы, и всякий раз вспоминал стихотворение Блока…».

А еще были Куоккала (ныне – Репино), Териоки (Зеленогорск), куда Блок ездил читать стихи на концертах, а Любовь Дмитриевна – играть в спектаклях для дачников, и – с другой стороны залива – Петергоф, Стрельна, Лигово, Царское Село… Казалось, что поэт мечтал вырваться из Петербурга, но не мог и не хотел покинуть его навсегда.

В поэме «Ночная фиалка» он пишет:

Стихи Блока проникнуты магией петербургских окраин, их тихой, потаенной жизнью, которая протекает рядом с людьми, но чужда им, а иногда даже враждебна. Это не парадный Петербург, а Петербург тайный, вырастающий из «чухонского болота», в котором бурлят подземные течения, таинственные силы природы, о которых так часто забываешь на проспектах и площадях большого города.

- № 65 Дом Г.Г. Блокка

- ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ

- В годы блокады

- Глава 10. Город-символ. Петербург Блока

- Как сделать так, чтобы карту не заблокировал банк?

- Улица Александра Блока

- Между двумя блоками Разделенный Берлин, Берлинская стена

- Блокада

- Слияние предместий с городом

- Записки сумасшедшего. Блокнот

- Музей обороны и блокады Ленинграда

- Музей-библиотека «Книги блокадного города»