Книга: Зачарованные острова

1. Девушки с лодочкой

1. Девушки с лодочкой

«Источником всех интеллектуальных и художественных свершений является любовь».

«Более всего меня удивляет то, что столько людей хотело бы понимать искусство. Я спрашиваю: а есть ли смысл в желании понимать пение птиц, углубить тайны ночи и красоты цветов? Влюбляясь в женщину, мы же не берем инструменты, чтобы измерить её формы. Тем временем, когда речь заходит об искусстве, люди хотят „понять“. Мне кажется, единственное, что люди должны понять: художник творит, ибо творить обязан»!

Маленькая улочка над Канале Гранде, столь близко, что чуть ли не в тени величественной базилики Санта Мария дела Салюте. Оплетенная виноградной лозой стена, а в ней — ворота из металлических, переплетенных и образующих любопытную композицию элементов, среди которых блестят слитки из цветного стекла. Эти ворота, сквозь ажурный узор которых просвечивают зеленые листья сада — произведение художника. Обычные двери были бы здесь святотатством, поскольку вход, под которым я стою, ведет к одному из величайших святилищ современного искусства — в музей госпожи Гуггенхайм.

Я застыл перед молчащим барьером, с бешенством вглядываясь в табличку с надписью «Фонд Гуггенхайма», под которой выписаны дни и часы работы, и проклинаю собственную глупость. Этот визит я отложил на последний день своего пребывания в городе чудесной лагуны, а теперь, когда уже очутился здесь, мне придется уйти не солоно хлебавши, ведь в этот день, мой день, врата фонда не открываются.

Улочка пуста, ни одного прохожего, время сиесты, солнце жарит немилосердно. Ярость нарастает и порождает решительность. Страстно давлю на кнопку звонка. Раз, два, три раза — все сильнее. Знаю, что поступаю глупо, но — а что еще мне осталось? И вдруг, из-за тонкой решетки, размещенной под кнопкой, над которой я так издеваюсь, раздается гневное:

— Кто там?

Придвигаю губы к решеточке динамика и микрофона, и в момент отчаянного вдохновения отвечаю с овсей бессмысленной серьезностью:

— Пикассо.

В динамике треск, затем мгновение тишины, стук женских каблучков на каменных плитах садовой дорожки, и с другой стороны ворот появляется девушка в черном коротком платьице, на фоне которого ярко выделяется белый, кружевной воротничок и столь же беленький фартучек. Горничная, носящая столь же банально типичную униформу, как горничные у романистов XIX века. Милая, с блестящими каштановыми волосами, ласкающими плечи и спину. Она недолго глядит на меня, после чего взрывается, но, по-видимому, без злости, разоруженная моей улыбкой.

— Вы меня обманули, Пикассо же старый!

— Ясное дело, что старый. Но ведь я могу быть его сыном?

(Это ужасно глупо, но сейчас мудрость заключается в том, чтобы не позволить разорвать протянувшуюся ниточку.)

— Но ведь вы — не он!

Девушка не уходит — хороший знак. Нужно спешить ковать железо.

— Мне крайне важно осмотреть эту коллекцию. Видите ли, синьора, сегодня вечером я покидаю Венецию и.

— Ничего не могу сделать, синьор, сегодня музей закрыт. Не повезло вам.

А это мы еще поглядим. Вроде бы и не везет, но я уже схватил за рога шанс свернуть невезению шею, и так легко не уступлю. Девушка говорит с явным французским акцентом, в связи с чем молниеносно перехожу на французский язык:

— У меня имеется международная карта особых привилегий. (Интересно, существует ли вообще нечто подобное?)

Девушку эти слова и смена языка явно застали врасплох: она автоматически отвечает по-французски и впервые улыбается.

— Покажите, пожалуйста.

Открываю бумажник и сую через отверстие в ажурной решетке цветную бумажку. Кости брошены, ведь в моей руке банкнота в пять тысяч лир. Как она примет это? Оскорбится или нет? Итальянка взяла бы, не колеблясь, но что сделает эта малышка? Мне кажется, что тишина растянулась на века, начинаю краснеть, но внезапно банкнота мягким движением вынимается у меня из руки и исчезает в кармане фартучка. Через мгновение я уже на другой стороне ворот. Победа!

Благодарность не подавляет во мне мыслей о том, что девушка кошмарно легкомысленна, потому что жадная — купит себе новую блузку или галстук своему «ragazzo»[4]. Через несколько месяцев мне стало известно, что из венецианской коллекции Гуггенхейм воры украли семнадцать шедевров — боюсь предполагать, что легкомыслие девушки могло иметь с этим нечто общее. Но виновата не только она. В то время, когда перед кражами произведений искусства, проводимыми, без преувеличения, в «оптовом» масштабе, не могут защититься даже самые охраняемые музеи, и когда директор Королевского Музея в Амстердаме утверждает, что «существует лишь один хороший способ — нужно возле каждой картины поставить охранника с автоматом» — на страже бесценной коллекции оставили горничную!

Ведя меня по зеленой аллее, девушка говорит:

— Если бы Мадам узнала, я бы потеряла работу.

— Мадам не узнает, она же не ясновидящая.

— Откуда вы знаете, — милым смехом отвечает француженка, — а вдруг она такая?

— Тоже не бойся, я — волшебник и защищу тебя от твоей Мадам.

«Мадам» — это знаменитая собирательница, Пегги[5] Гуггенхайм, которая начала собирать произведения современного искусства в тридцатых годах, а в 1938 году открыла в Лондоне свою первую картинную галерею («Guggenheim Jeune»). Ее дядя, основатель крупного нью-йоркского музея, Соломон Гуггенхайм, не разделял этих авангардных влюбленностей, поэтому, когда племянница написала ему из Лондона, что может продать ему прекрасный холст Кандинского, он воспринял это в качестве безвкусной шутки, более того — как оскорбление. Сюрреализм, дадаизм, кубизм, экспрессионизм и т. д. для него неизменно были шарлатанством — разъяренный тем, как племянница «полощет» родовое имя, он на долгие годы прервал с ней какие-либо контакты.

Пегги не сильно этим обеспокоилась и продолжила систематическое увеличение коллекции. Прекрасную оказию ей подарило нападение Гитлера на Францию. Тогда она находилась в Париже и, в соответствии с постановлением, каждый день покупала по картине или скульптуре. «Парижане распродавали все и смывались», — так она впоследствии прокомментировала неожиданный бум для собственного лобби. Она еще успела отослать в Штаты забитые шедеврами кофры, а затем сама поспешила за ними. В 1942 году она открыла в Нью-Йорке галерею «Искусство текущего века», развешивая картины без рам, на свисающих с потолка шнурах. Критика восприняла это с энтузиазмом. Когда разросшийся вокруг Манхеттена мегалополис надоел Пегги, она сбежала (1947 год) в полярно отличающуюся обстановку — в Венецию. Поселилась она в небольшом дворце восемнадцатого века на Большом Канале и здесь же разместила свою коллекцию (1951 год). Толпам она показывала ее два раза в неделю, и так оно и повелось, хотя сама она в шестидесятых годах вернулась на родину, и лишь время от времени посещает «жемчужину Адриатики» — как и сейчас, когда я нахожусь здесь. Дядюшка покинул земную юдоль, так что у нее появилась возможность перенести сто двадцать пять из двухсот шестидесяти шести собственных шедевров в нью-йоркскую «кругляшку» Райта, в знаменитый Музей Соломона Гуггенхайма. Американская критика захлебывалась от похвал, утверждая, коллекция является «не только блестящей визуально, но представляет собой величайшую художественную ценность, одновременно являясь монументальным документом исторического масштаба». Сто тридцать восемь объектов осталось в Венеции в качестве фонда этой королевы маршанок[6].

В саду стоит каменное кресло.

— Мадам любит фотографироваться в нем, — говорит моя «cicerone»[7]1. — В последний раз она снялась здесь с четырьмя тибетскими терьерами.

Вот оно как. ОТ вех других семидесятилетних женщин «Madame» отличается тем, что, кроме мохнатых песиков она обожает еще и авангардное искусство. «Chapeau bas!»[8]

Я поглощал все то, что находится внутри дворца, внутри сада и внутри залитого зеленью застекленного павильона. Шагалл, Дельво, Модильяни, Клее, Кандинский, Брак, Леже, Гриз, Мондриан, Миро, Дали, а из скульпторов Мур, Дакометти и Марини. Моя спутница без малейшего смущения рассказала мне, что возле стоящего между дворцом и садовой стеной «Ангеле цитадели» Марино Марини охотнее всего и дольше всего задерживаются дамы различного возраста, и если никого не видят поблизости — делают фотографии. Обнаженному всаднику с раскинутыми руками, который не управляет своим конем, направление, словно дорожный знак-стрелка, указывает его значительной величины пенис.

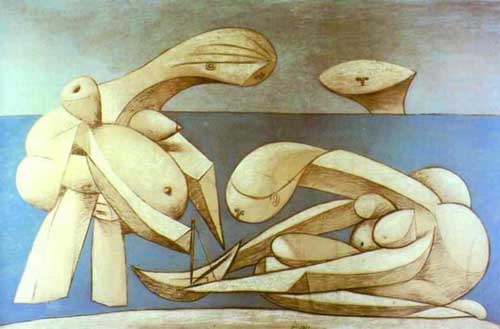

Сам я дольше всего задержался перед Пикассо. Как будто что-то чувствовал, блефуя у ворот. Наполненные желто-зелеными оттенками «Девочки, играющиеся лодочкой», написанные в 1937 году[9]. Они обнажены, части их тел, это геометрические глыбы, образующие анатомическое сплетение Пикассо. Что это означает? Имеется ли в этом символ или только какая-то секунда жизни, о которой великий Пабло говорил: «Меня интересует всякий аспект, всякое явление, всякое мгновение жизни». Я не боюсь не понимать этого, поскольку он говорил еще и следующее: «Если я сам не могу понять всех значений своих картин, то как же человек, который на них глядит, может узурпировать право на расшифровку того, что я сам предчувствую лишь интуитивно. От тех, кто глядит на мои картины, я требую лишь одного: чтобы они испытывали то же самое волнение, которое подтолкнуло меня к созданию этого произведения». Я чувствовал, что этот человек имеет право требовать, и испытывал вонение, поэтому исполнил акт поглощения картины самым оптимальным образом, пользуясь сердцем и чем-то, что является душой, исключая при этом мозг, рационализм и настырность в установлении значений был бы для меня сейчас помехой[10].

Глядя на «Девочек с лодочкой», я подумал, что верховный жрец искусства ХХ века столь чудесно писал женщин, от проституток до собственных жен, от «Девушек из Авиньона» до эротических рисунков, которые во многих странах (например, в Бразилии) конфисковывались как порнография — ибо он их имел столько, поскольку не представлял жизни без них, поскольку они были его жизнью более, чем что-либо иное. Словно Хемингуэй — он мог быть собой, будучи великим любовником, а время возвеличило его до ранга патриархального Сатира. Первая большая любовь Пикассо, модель Фернанда Оливье, сказала о нем после расставания: «Славу Дон Жуана он ценил выше славы великого художника».

Как правило, людям не слишком важно то, что у них уже есть, а скорее, то, в чем они абсолютно уверены. В отношении собственной славы у Пикассо не могло быть никаких сомнений — подобной славы перед смертью не испробовал ни один художник в истории искусства (другое дело, что она смогла расцвести только лишь благодаря условиям и возможностям ХХ века, с его массовыми тиражами журналов и выстроенным рынком произведений искусства). Что же касается собственной мужественности, в ней он не всегда был уверен на все сто.

Итак, вначале была натурщица, художники часто начинают с этого.

В один из осенних вечеров года 1904 от Рождества Христова Фернанда укрылась от непогоды в наиболее знаменитом на всем Монмартре богемном заведении, «Бато-Лавуар», где уже пару лет вегетировал Пикассо. Друг с другом они прожили восемь лет, бурных, как та стихия, что загнала ее тогда под крышу. Помимо него, она существовала тогда благодаря сигаретам, чаю и чтению книг. Он — благодаря своим «периодам». Расставаясь, они поделили нажитое: лежанку, печку, тазик и одноногий столик в стиле Второй Империи. Перед тем, как умереть (1966 год), она все это описала.

Во времена «кубистической революции» Пикассо познакомился с Гертрудой Стайн, первой крупной сторонницей его творчества, которая шептала: «Мой маленький Наполеон!» Но это не она заменила Фернанду, но таинственная Марсель (1912 год), которую он называл Евой, и с которой перебрался на Монпарнас. Он так никогда и не написал ее портрета, зато внутри различных картин помещал ее имя («Ева, моя красавица»). Через четыре года ее забрал туберкулез.

В 1917 году Пикассо отправился в Рим, чтобы проектировать и реализовать декорации для балета Кокто «Парад». Молодую американку здесь исполняла русская танцовщица их группы Дягилева, Ольга Коклова (Хохлова), и ее квазидетская прелесть с места очаровала художника. Дягилев предупредил его короткой фразой, которое означает: «Будь осторожен — русские женщины окольцовывают!», но которое весьма сложно перевести на другой язык, разве что во французском оно обладает своей певучей краткостью, чуть ли не ритмом: «Fais attention, une Russe, on I'epouse!». — «Издеваешься?!» — ответил Пабло, пожав плечами, и… год спустя уже повенчался с ней. Прежде чем расстаться, после множества «войн», в 1933 году, Ольга подарила Пабло сына Пауля (единственный признанный им законный наследник). Всю свою жизнь Ольга забрасывала Пабло письмами, вплоть до своей смерти в 1955 году.

Будучи уже ближе старости, чем молодости, Пискассо «снял» перед парижским универмагом семнадцатилетнюю швейцарку, Мари-Терезу Вальтер. Впоследствии он сказал: «Картины делают так же, как принц делает детей — с пастушкой». В Марии-Терезе приближающийся к «сумеречной зоне» творец нашел типичную пастушку — ласковую, не совсем ученую и полностью преданную ему блондинку, которая никогда не слышала ни о нем, ни о его работе, и не обладала ничем, что его эгоизм мог бы посчитать желанием соперничать с ним. Она стала анклавом сексуального комфорта, о котором мечтают все пользователи слишком интеллигентных дам с буйным интеллектом.

И вот именно тогда и случился крах. Когда фроляйн Вальтер родила дочку Майю, Коклова, не вытерпев соперницы, покинула дом, разбивая брак. Для средиземноморского «мачо» такое было вынести сложно — не он бросил, но женщина бросила его! Выдающийся знаток авангардного искусства, Хозе Пьере, констатировал, что «для Пикассо это было самым тяжелым поражением, которое он понес в своей личной жизни, ибо развод поставил под знаком вопроса не только его власть как мужа, но и мужское всемогущество (…) Нет сомнений, что Пикассо считал себя тогда жертвой и чувствовал, что ему угрожают кастрацией. Он почти что не брал в руки кисть и укрвлся в Жуан-ле-Пинс, прося Хайме Сабартеса пересылать туда его корреспонденцию на имя Пабло Руиса (фамилия отца) — в своей угнетенности он отождествлял себя со своим отцом, неудачливым художником и слабаком (как мы помним, Пикассо — это фамилия матери)».

«Пастушка» не могла тут послужить в качестве лекарства. Пикассо здесь нужна была не столько самка-мать, примитивная женщина, преданная ему и ребенку, сколько некто, кто мог дать ему духовную подпору, кто помог бы ему возродиться психически — муза. К своему спасению, среди членов группы сюрреалистов он познакомился с молодой брюнеткой, занимавшейся фотографией Дорой Маар. И она сделала все, что нужно, а тот факт, что каждый вечер ей приходилось из его объятий возвращаться к назначенному времени домой, словно школьница, стимулировал «machismo» Пикассо.

В свои шестьдесят, Пикассо ввел в собственную жизнь двадцатилетнюю зеленоглазую художницу Франсиску Жило, мать не признанных им официально детей — Клавдия и Паломы. Целые десять лет они занимались любовью и ссорами под солнцем средиземноморского побережья, пока в 1953 году она не ушла, говоря: «Невозможно жить с историческим памятником». В 1961 году великий испанец женился во второй раз — с встреченной им в 1953 году Жаклин Рокэ, которая называла его «Дон Пабло», и которая говорила о нем «Это гений и единственный любовник, которого я по-настоящему желала». Жаклин была последней из его «девушек с лодочкой».

Парадоксом жизни Пикассо стал факт, что, окруженный обожанием мужчин и женщин, прежде всего он был отшельником, он жил вне своего времени. У него не было учеников, контакты (чувственные) с детьми рвал, когда у него проходил мимолетный каприз отцовства, а с женщинами, когда, старея сами, они и его делали старше. Это же отшельничество и одиночество не нашло собственного конца даже тогда, когда в 1944 году он вступил в Коммунистическую партию Франции. Наиболее кратко это прокомментировал Сальвадор Дали: «Пикассо — испанец, я тоже. Пикассо — гений, я тоже. Пикассо — коммунист, я тоже нет». Когда Пабло достиг славы, он сделался величественно надменным. Его случае одиночество не было ценой за гениальность — было его щитом.

Этот монарх одиночества так говорил о нем: «Ничего нельзя достичь без одиночества. Я пытался создать для себя самое абсолютное одиночество, но мне это не удалось. С тех пор, как существует часовой механизм, создание полнейшего одиночества уже невозможно. Вы можете представить отшельника с часами? Следовательно, необходимо удовлетвориться „имитированным одиночеством“, как имитируют полеты для будущих летчиков. Но в этом ограниченном одиночестве необходимо погрузиться полностью». Леонардо да Винчи подписался бы под этими словами без колебаний.

Знаменитое отсутствие скромности Пикассо, это тоже один из элементов, которыми он подкреплял свое одиночество. Когда он был подростком, уже был уверен, что рисует лучше Рафаэля — только что же в этом шокирующего, если это правда? «Пикассо низверг нашу устаревшую концепцию скромного художника, чтобы заменить ее образом человека, постоянно гоняющегося за приключениями», — верно заметил Луи Жиллет. Приключением было творчество и женщины (обе эти вещи у Пабло были связаны неразрывно), а отсутствие скромности не заключалось в рекламе — вовсе даже наоборот, рекламу он презирал, в том числе, он терпеть не мог выставлять собственных работ, поскольку, как говорил сам: «Экспозиция требует отваги, но ведь и проститутка, когда обнажается, тоже демонстрирует отвагу». Его нескромность, эгоизм и высокомерие были панцирем, с помощью которого он отрезал себя от потребительской толпы. «Матисс, — писал Ухде, — интересуется только живописью, а Пикассо — только собой». Истинно. «Фанатично автобиографическое творчество», — заметил Канвайлер. Истинно. «Если кто-то, когда-то и создал сам свою историческую роль и не сделался при этом рабом обстоятельств, то именно таким человеком и было это ницшеанское чудовище из Малаги», — заявил Роберт Хьюгз. Еще раз — истинно! Сам Пикассо: «Я хотел стать художником, а стал — Пикассо. Yo el rey — Я — король!» В четвертый раз — истинно! Скромность была придумана серенькими ничтожествами, поэтому он желал быть надменным и одиноким, как и всякий монарх.

Живя во Франции, до конца он любил пользоваться испанским языком — это тоже был его анклав. У него были приятели, и некоторых он даже любил, взять хотя бы Леже, Элюара или Гэри Купера (с которым он страстно играл в ковбоев, хотя ему было уже больше восьмидесяти лет), но время забрало их у него. Умерли эти трое, и Макс Якоб, Аполлинер, Кокто, Матисс, Модильяни, Дерен и столько других. А он все еще оставался жить в своей старческой пылкости.

Когда я глядел на его «Девушек с лодочкой», ему уже было более девяноста лет. Проживал он тогда в укрепленной словно дворец кувейтского шейха вилле «Нотр-Дам-де-Ви» в Муген (южная Франция), и всякий прибывший туда слышал у калитки записанный на магнитофон женский голос: «Пабло отсутствует, он выехал в отпуск». Это был отпуск от толкучки окружающего мира. Монарх уже не давал каких-либо аудиенций; из чужих на виллу имели доступ только два человека: печатник, который делал оттиски с его графических работ, и портной Сапоне, который его одевал. Остальные люди были ему не нужны. Пикассо работал по двенадцать часов в сутки, переживая собственную старость в стиле отшельника, как Филипп II в Эскуриале и Сталин в Кремле. Если о чем и жалел, то о том, что потомство, скорее всего, не одарит его честью неблагодарности — единственной, которая была бы сравнима с его необыкновенной гордостью. «Художник, беспокоящийся мнением потомков, не может быть свободным» — и под этими его словами подписался бы Леонардо и множество других.

Как-то раз он буркнул Елене Рубинштейн: «И у тебя, и у меня большие уши. Знаешь, что это означает? Мы будем жить вечно, как слоны!»

Когда через несколько месяцев после приключения в Венеции я узнал о его смерти, то понял, что, по крайней мере, в отношении себя он не ошибался: он будет жить столь долго, как боги Древности и Возрождения.

Когда я покидал музей, моя проводница спросила, кто же я такой.

— Кто я такой? Ведь говорил же — волшебник. За этот час в городе, которому уже тысяча лет, я наколдовал дя себя остров из картины, направленной в будущее. Благодаря тебе.

Девушка широко раскрыла глаза, и так я ее и оставил.

- Редакторское примечание к четвертому изданию

- 1. Девушки с лодочкой

- 2. Позолоченные символы поражения

- 3. Il Palio

- 4. Гладиаторы системы

- 5. Благословенная тишина монастырей

- 6. Города умирают как люди

- 7. Каменный феникс на Монте Кассино

- 8. Переулок Дориа

- 9. Искалеченные Мадонны

- 10. Полунагая мраморная королева

- 11. Белый архипелаг

- 12. Рассказ о «неаполитанском версале», о сыне корчмаря и о том, как умирают стоя

- 13. Мафиози

- 14. Тень великого мага

- 15. Храм автострады Солнца

- 16. Бергамская исповедальня

- 17. «Время — это архитектор, человек — всего лишь каменщик»

- 18. Пейзажи боли и улыбка Саломеи

- 19. Нож Леонардо

- Сноски из книги

- Содержание книги

- Популярные страницы

- Проспект Римского-Корсакова

- IX. Транспорт Индии

- Судак

- 6. Все дороги ведут в Сеул

- Папуа-Новая Гвинея. Практический путеводитель: папуасы без прикрас

- Штаб гвардейского корпуса

- Тверская ул., 18

- Мандава

- 1. Как быть, если вес или размер ручной клади немного превышает установленные нормы?

- Дети леса

- Иехония

- Париж д’Артаньяна