Книга: Северные окраины Петербурга. Лесной, Гражданка, Ручьи, Удельная…

«Русский Кембридж»

«Русский Кембридж»

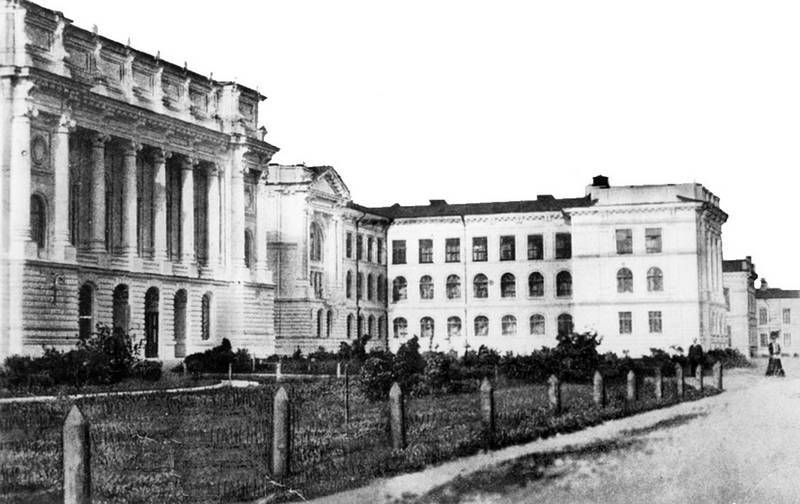

В истории местности Лесного дачно-пригородная тема хотя и служила серьезной и немаловажной составляющей, но все же не являлась доминирующей. На первом месте стоял Лесной институт, ставший одним из крупнейших центров российской науки. «В жизни нашей родины Лесной институт является нужным и важным учреждением, где вырабатываются и преподаются различные меры спасения наших лесов и наших рек и способы рационального ведения лесного хозяйства», – отмечалось в 1903 году в юбилейном очерке к столетию Лесного института.

На протяжении своей истории Институт претерпевал различные метаморфозы. В 1837 году его преобразовали в военно-учебное заведение под названием «лесного и межевого института», и в нем образовали две роты – лесную и межевую. В 1848 году Институт преобразовали из среднего учебного заведения в высшее, то есть для поступления в него требовалась специальная подготовка.

Спустя еще пятнадцать лет, в 1863 году, вместо Института учредили Лесную академию, а спустя два года, когда в Москве открыли Петровскую академию с лесным отделением, в стенах Лесного института разместился «земледельческий институт». Однако он просуществовал не очень долго, и в 1880 году земледельческий институт закрыли, а на его месте возник прежний Лесной институт. Согласно положению от 1880 года, Институт ставил своей целью «давать молодым людям высшее образование по лесным наукам».

Лесной институт, главный корпус. Фото начала XX века (из фондов ДЦИВ)

Как отмечал в конце 1890-х годов М.И. Пыляев, парк Лесного института «содержится в образцовом порядке и в некоторых частях являет нам образцы торжества научных знаний и усилий над неумолимыми факторами нашей северной природы. Не говоря уже об общем приятном впечатлении насаждений парка, нельзя не отметить примыкающего к главной аллее, вдоль Новосильцевской улицы, поистине прекрасного участка, насажденного сплошь красавицей елью, да и помимо этого в парке можно встретить живописные места, как, например, около пруда, обсаженного серебристыми тополями, и т. п.».

Лесной институт являлся не только учебным заведением, но и крупнейшим научным центром. В начале 1920-х годов в нем существовали единственный в России Лесной музей имени профессора Г.Ф. Морозова, уникальный в своем роде музей технологии дерева, музей биологии лесных зверей и птиц (в нем находились такие коллекции, каких не было и в Зоологическом музее), почвенный музей. Кроме того, при Институте находились единственная в Петрограде и самая большая в России вегетационная станция, а также хорошо оборудованная и доступная для обозрения метеорологическая станция с большой башней, откуда открывался вид на Петроград до Финского залива. Рядом с парком Лесного института размещался питомник животноводства и птицеводства.

Говорить о Лесном институте, ставшем впоследствии Лесотехнической академией, можно бесконечно – настолько громадна и многогранна его история и наследие. Упомянем лишь о двух любопытных реликвиях прежнего Лесного института. Одна из них – полутораметровая декоративная ваза на постаменте из серого неполированного гранита, установленная в парке, перед главным корпусом Института. Ваза представляет собой необычную многофигурную композицию. Скульптор изобразил лежащих у основания вазы собак и коров, выше – мальчиков, обнимающих коз, а также грозди и ветки винограда. Завершают вазу изображения двух белок, грызущих орехи.

Выполнил эту вазу в 1860-х годах известный петербургский скульптор Давид Иванович Иенсен – создатель (вместе со скульптором И.И. Реймерсом) первой в России терракотовой мастерской. Именно в этой мастерской, возникшей в 1845 году, Иенсен и создал терракотовую вазу для парка Лесного института (терракота – это обожженная глина). На вазе есть штамп мастерской и собственная подпись скульптора.

Как отмечает историк O.A. Кривдина, ваза простояла в парке Лесного института больше 100 лет. К 1970-м годам она сильно обветшала и начала разрушаться, поэтому выполнили ее реставрацию. Скульптор К.Н. Бобков восстановил утраченные детали, после чего создали бетонную копию вазы и установили ее на постаменте в парке. А подлинная терракотовая ваза работы скульптора Д.И. Иенсена в настоящее время находится в здании Лесотехнической академии.

Парк Лесного института. Фото начала XX века (из фондов ДЦИВ)

Другой реликвией парка Лесотехнической академии еще до недавнего времени являлась старинная сосна – почти ровесница Лесного института. Она погибла в ноябре 2005 года по время сильного урагана, прокатившегося по Петербургу. «Гибель 200-летнего дерева стала настоящей трагедией для студентов и преподавателей Лесотехнической академии, у главного корпуса которой она росла, – сообщала в те дни газета „Мой район“. – Сосна была не обычной, а румелийской – это особый вид. Ее привезли в Петербург из Франции в 1830 году и посадили у главного здания Лесного института… Специалисты утверждают, что, если бы не ураган, их сосна прожила бы еще не одно десятилетие – до 300–400 лет… Сотрудники и студенты вуза решили, что они сделают памятник своей любимице».

* * *

Научно-академическую традицию Лесного продолжил, появившийся в этих краях в 1902 году, Политехнический институт. Его основали в начале 1899 года. Создание в стране сети политехнических вузов было связано с изменением отношения общества к высшему образованию, обусловленного промышленным подъемом. Он начался в России со второй половины 90-х годов XIX века и сопровождался бурным строительством новых предприятий, финансовой стабилизацией и ростом иностранных инвестиций.

Министр финансов С.Ю. Витте отмечал, что в России необходимо создать высшие учебные заведения «в форме политехнических институтов, которые содержали бы в себе различные отделения человеческих знаний, но имели бы организацию не технических школ, а университетов, то есть такую организацию, которая наиболее способна была развивать молодых людей, давать им общечеловеческие знания». Теоретическое обоснование эта мысль получила в программе торгово-промышленного развития России, подготовленной Департаментом торговли и промышленности Министерства финансов, где сознательному воспроизводству хозяйственно-управленческих и научно-технических кадров отводилась значительная роль, а последующее открытие сети политехнических институтов по всей России должно было продемонстрировать практическое воплощение в жизнь новой государственной научно-технической политики.

Единомышленниками С.Ю. Витте в деле организации Политехнического института в Петербурге стали заместитель («товарищ») министра финансов В.И. Ковалевский (по образованию – агроном, выпускник Лесного института, в 1902–1916 годах – председатель Русского технического общества, а после революции стал одним из создателей Всероссийского института растениеводства и ВДНХ СССР) и ученый Д.И. Менделеев. Они также выступили фактическими основателями Санкт-Петербургского политехнического института. (Всех их позже изберут почетными членами института, а их портреты разместят в зале Совета). Кроме того, к осуществлению идеи нового учебного заведения привлекались и другие выдающиеся русские ученые.

Политехнический институт. Фото начала XX века (из фондов ДЦИВ)

Один из крупнейших представителей русской технической мысли Н.П. Петров возглавил комиссию по подготовке программ и учебных планов. К участию в работе этой комиссии пригласили экономиста A.C. Посникова, металлурга Д.К. Чернова, электротехника A.C. Попова, корабела-математика А.Н. Крылова, директора Киевского и Варшавского политехнических институтов В.Л. Кирпичева и А.Е. Лагорио и др. В январе 1900 года директором института стал князь А.Г. Гагарин.

Князь Гагарин, выдающийся ученый и изобретатель, являлся представителем старинного дворянского рода. К концу 1890-х годов А.Г. Гагарин был одним из лучших специалистов в области артиллерии и прикладной механики, автором двух изобретений, носящих его имя. За изобретение пресса для испытания материалов на Нижегородской ярмарке 1896 года получил золотую медаль. На другой знаменитой выставке – Парижской всемирной 1900 года – золотой медали удостоилось еще одно его изобретение – круговая линейка для вычерчивания дуг.

Одновременно с назначением директором Политехнического института князь А.Г. Гагарин встал во главе Особой строительной комиссии, сменив на этом посту своего предшественника инженера Э.К. Циглер-фон-Шафгаузена. Комиссию создали 23 февраля 1899 года специально для сооружения здания института. Она привлекла к работе талантливых архитекторов и строителей. Весной 1900 года А.Г. Гагарина и архитектора Э.Ф. Вирриха направили в зарубежную командировку для обстоятельного изучения оснащения и функционирования ведущих технических высших школ Европы. В результате они осмотрели тридцать шесть учебных заведений в Англии, Бельгии, Франции, Германии, Австрии, Венгрии и Швейцарии. В ходе командировки были учтены положительные моменты в организации этих вузов – методика преподавания общетехнических и специальных дисциплин, количество и объем предметов, которые должны читаться студентам различных отделений и специальностей, учебные планы.

Гидробашня Политехническом института. Фото автора, март 2006 года

18 июня 1900 года произошла торжественная закладка основных зданий института – главного здания, химического павильона, первого и второго общежитий, механического павильона. Их строительство велось в течение 1900–1905 годов по проектам архитектора Э.Ф. Вирриха и возглавляемой им архитектурной мастерской, организованной для сооружения зданий Политехнического института.

В комплекс научного городка Политехнического института, кроме главного здания, вошли служебные здания, два больших четырехэтажных дома для профессоров и преподавателей, амбулатория, котельная, а также красивая водонапорная башня (гидробашня). Построенная в 1905 году, она и сегодня своим необычным архитектурным обликом служит своеобразной высотной доминантой среди комплекса построек института.

«При строительстве Политехнического института учитывались все технические новинки того времени, – указывает Галина Николаевна Есиновская. – Так, например, создали специальные устройства, позволяющие засасывать сосновый воздух прямо из парка, и по заложенным в стенах трубам подавать его в аудитории. Остатки двух небольших сооружений для размещения насосов можно было видеть еще в начале 1950-х годов примерно на том месте, где потом установили стелу в память погибших на войне политехников-ополченцев».

Катание на санях на территории Политехнического института в Масленицу. Фото 1914 года

Строительная площадка перед Механическим павильоном. Фото начала XX века

Как отмечает историк Санкт-Петербурга A.B. Кобак, после появления здесь Политехнического института Лесной стал представлять из себя уникальное сочетание дачного предместья и научно-академического центра – своего рода «петербургский Кембридж». Он стал третьим академическим центром Петербурга после стрелки Васильевского острова и района Технологического института. Особенное же развитие научная жизнь Лесного получила в советские годы. Редко где на таком ограниченном пространстве можно встретить столько научных учреждений. Лесновские лаборатории и кафедры были часто местами великих научных открытий, составивших славу отечественной науки…

* * *

Промышленных предприятий в Лесном находилось довольно мало, но об одном из них просто нельзя не сказать. Оно появилось здесь в 1912 году и принадлежало предпринимателю Якову Моисеевичу Айвазу, открывшему еще в 1889 году собственную мастерскую на Невском проспекте, в которой делались папиросные гильзы. За десять лет мастерская, где изготовили одну из первых в стране гильзонабивочных табачных машин, превратилась в большое предприятие. Оно расширяло ассортимент своей продукции и, соответственно, для новых производств требовались новые площади.

В 1912 году военное ведомство заказало Я.М. Айвазу изготовить 1 миллион прицельных рамок для винтовок. Акционерное общество «Айваз» (его учредителями стали в 1911 году сам Я.М. Айваз, купец В.М. Катлама и почетный гражданин Н.П. Вязмитинов) получило кредиты и приобрело на них, в частности, десять смежных участков земли в Лесном для строительства новых заводских корпусов. Первое производственное здание построили в 1912 году и заняли под механическое отделение.

На следующий год рядом с этим корпусом стал строиться еще один корпус «Айваза» – для производства электроламп. Новое предприятие получило название «Светлана». Считается, что название выбрали по нескольким причинам: во-первых, это красивое женское имя, во-вторых, в нем содержалось ключевое слово «свет». Есть и еще одна версия: «Светлана» расшифровывается буквально как «световая лампа накаливания».

К Первой мировой войне завод «Новый Айваз» в Лесном являлся одним из крупнейших петербургских предприятий. В его составе находились три специализированных производства – механический завод, выпускавший прицельные рамки для винтовок, машиностроительный, где производились табачные машины, и завод электроламп «Светлана». Первая мировая война сыграла на руку владельцам «Нового Айваза» – они наживались на военных заказах. Только за 1915 год завод заключил контрактов на 30 миллионов рублей…

- От Спасской Мызы…

- «Русский Кембридж»

- Быт и благоустройство

- Лесновские «огнеборцы»

- Коммерческое училище

- Театры и увеселения

- Спортивные страницы

- Лесновские жители

- Традиции милосердия

- Образцовая «лесная ферма»

- Легенды и мифы старого Лесного

- От тайных обществ до времен Гражданской войны

- Между двух войн

- В годы блокады

- Места скорби и памяти…

- На смене цивилизаций

- В борьбе со стихией

- Научный городок

- Историки Лесного

- Государственный Русский музей

- На каких трех сваях стоит русский человек?

- Шестнадцатая экскурсия Государственный Русский музей – Российский этнографический музей – Памятник А.С. Пушкину

- Русский менталитет. Рашен – безбашен? За что русским можно простить любые недостатки

- Русский Берлин От «Березки» до «Плэтцля»

- Михайловский дворец (Русский музей)

- Брокар Русский дух с французскими корнями

- Русский подданный Иммануил Кант

- Иван Великий Русский донжон

- Кузьминки Бывший русский Версаль

- Русский Лондон

- Глава 2. Русский бэкпэкинг